Ein bisschen für verrückt wollte man den Festspielchef Markus Hinterhäuser schon erklären, dass er zwei Stücke auf die Bühne bringen wollte, die vordergründig komplett verschieden gebaut sind. Nicht nur ästhetisch, sondern auch thematisch. Geht es bei Bela Bartok im Stil des lyrischen Impressionismus um eine Fahrt in die Abgründe der Triebnaturen (wir reden vom Entstehungsjahr 1911), so hat sich Carl Orff mit seinem „De Temporum Fine Comedia“ der Überwindung des Bösen verschrieben, in der sich Katholizismus, Archaik und Schlagwerk zu einem Welttheater des Aufbäumens – und der Katharsis der Erschöpfung paaren.

Begeisterung für einen großen „Blaubart“

Hinterhäusers harte Nuss

Romeo Castellucci hatte mit seinen erprobten Mitstreiterinnen Piersandra Di Matteo und Cindy Van Acker den Auftrag, diese harte, von Hinterhäuser hingelegte, Nuss theosophisch zu knacken – und er tat es eigentlich, wenn man so will, von einer Befragung der eigenen kulturellen Wurzeln her. Teodor Currentzis richtete Castellucci zudem beide Musikstücke so her, dass der Regisseur im ersten Teil ein tiefenpsychologisches Bad anrichten konnte, bevor er im Teil zwei die Archaik als Triebfeder für die Interpretation heranzog.

Ohne Archaik keine Bildsprache des italienischen Kinos der großen 1950er und 1960er Jahre. Und bedenkt man, dass Castellucci im Teil zwei einen Boden großer italienischer Kirchen freilegen lässt, auf denen man in seiner Heimat einst seine Sünden auf Knien von Ecke zu Ecke des Bodenmusters abzurutschen hatte, dann darf man hier eine gewisse Salzburg-Eignung unterstellen.

Starker Zugriff auf Orff

Die Musik Orffs begeisterte wiederum Currentzis, weil die Form der Orff’schen Klangerzeugung gerade jenen Zugriff erfordert, den der Grieche mitbringt. Da muss das Orchester mitsingen, -zischen – und auch schon mal eine Windmaschine simulieren. Das ist ungemein eindrucksvoll – kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Musik Orffs im Grunde völlig veränderungsresistent geblieben ist, seit er mit seinen großen Oratorien bekannt und berühmt geworden war.

Veranstaltungshinweis

„Herzog Blaubarts Burg“ und „De Tempore Fine Comoedia“ sind noch bis 20. August fünfmal in der Felsenreitschule zu sehen.

Castellucci ficht das nicht an; er liest den Text Orffs, den dieser aus den Sibyllinischen Weissagungen und Orphischen Hymnen extrahiert. Vor dem Bösen und einem Weltgericht warnt Orffs Stück zunächst, bevor klar wird, dass das Böse unter den Menschen angelegt ist wie der Hang zum Guten. Man hätte das natürlich auch alles bei Nietzsche borgen können – nur gibt es bei dem wenig schlagzuwerken.

Das Unheimliche ist das Elementare

Castellucci präpariert mit seinem Team das Unheimliche wie Elementare im Kampf vom gefallenen Menschen heraus, bis am Ende eine seltsam schöne Erlösung steht. Wenn Luzifer das Licht bringt, dann kehren sich die Dinge um. Und so ist es nicht gleißend hell, sondern wie am ganzen Abend somnambul dunkel. Und der Mensch, er streift schutzlos und das Ende entgegennehmend, seine dunkle Haut ab.

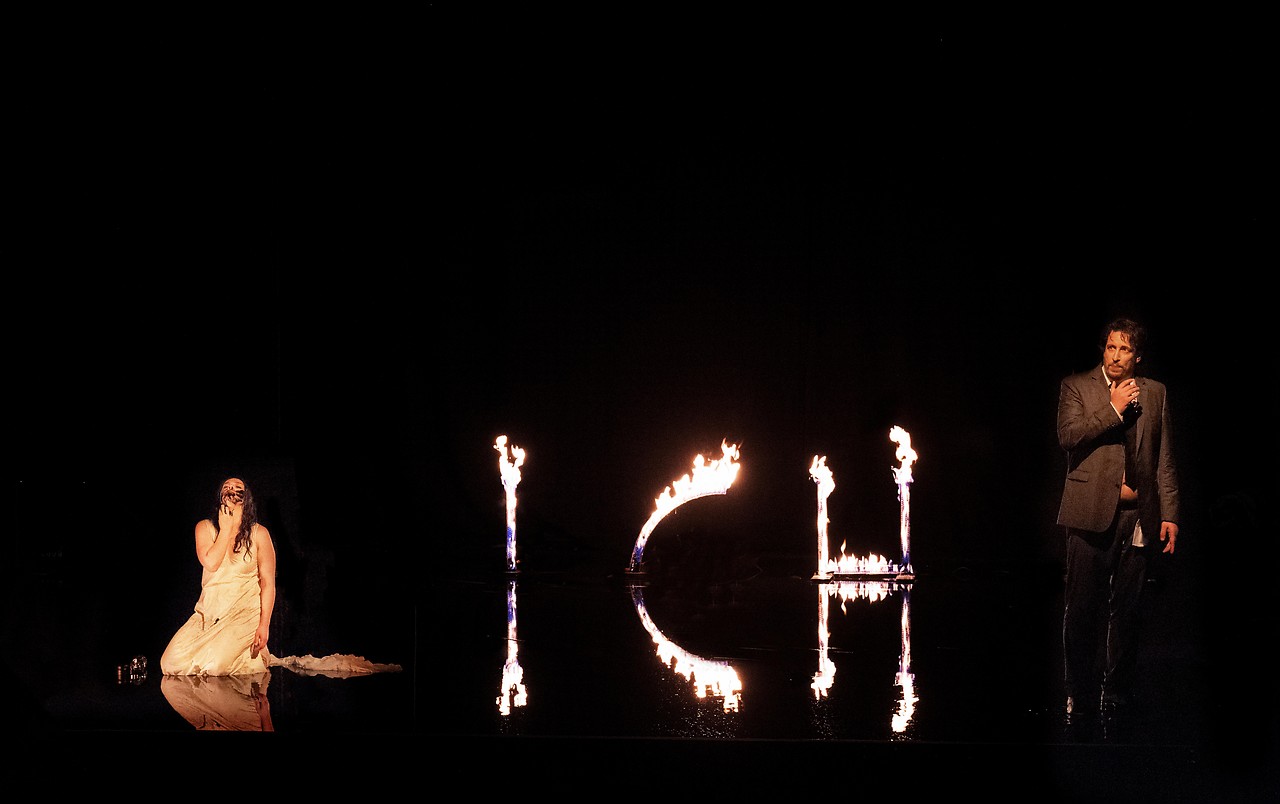

So ist zum Schluss auch Platz für Herzog Blaubart und Judith aus dem ersten Stück. Der Bass Mika Kares und die alle Niederungen wegsingende Ausrine Stundyte sind das Paar des Abends, das nicht nur den Weg in die Fänge des Bösen verkörpert. Im Grund steht die Burg des Blaubart für jede Form der Beziehung, die als Annäherung beginnt, von den Trieben des Verlangens befeuert wird, bis am Ende die siebente Türe aufgeht. Da mögen tatsächlich die vorigen Frauenleichen wie bei Blaubart liegen – tatsächlich steht das alles für sehr viel mehr, was den Menschen anzieht und ins Verderben führt. Castellucci wählt hier Feuer- und Wassermotive, um dieser unendlich verführerischen wie wehklagenden Musik zu begegnen.

Das Böse bei den Festspielen

Nach dem sensationellen Erfolg mit Mozarts „Don Giovanni“ im Vorjahr kehrt das Dreamteam Currentzis und Regisseur Castellucci jetzt mit einem ungewöhnlichen Programm zurück: mit Bela Bartoks „Herzog Blaubarts Burg“ und Carl Orffs „De Temporum fine Comoedia“, der ersten Opernpremiere in diesem Jahr.

Die breiteste Bühne der Theaterwelt

Die Bühne der Felsenreitschule macht er zu einem 20:9-Screen – riesige Vorhänge haben den schroffen Fels, der ihn früher so faszinierte, zugedeckt. Die Haut, sie ist das zentrale Bild für diesen Abend. Zieht man sie ab, bleibt vom Menschen nicht nur, wie es bei Orff heißt, „der Geist“ über. Der Mensch, er ist hier ein Gerippe aus Fleisch, Blut und Knochen – zu verwundbar für sich allein. Aber abhängig davon, eine Gemeinschaft zu finden – auch wenn die auf eine Form der Erlösung von außen warten muss. Das ist mehr Hofmannsthal, als Hofmannsthal je zu hoffen gedacht hätte. Die Erlösung, sie ist in Salzburg jedenfalls nicht ein Akt idealistischer Selbstermächtigung. Wenn, dann ist sie die Einordnung in das größere Ganze, das nicht erkannt, wohl aber erträumt werden kann.

Für die Ausgestaltung dieses Traumes kommt Currentzis und dem Gustav-Mahler-Jugendorchester ein Höchstlob zu. Man muss den Mozart eines Currentzis nicht mögen – auf dem Terrain des 20. Jahrhunderts bereitet der Grieche den Boden für große Hörerlebnisse.