Es gebe vorgefasste Schreibformen, sagt Peter Handke, „bei denen ich merke, dass der Autor nicht das Kind des Schreibens ist, sondern ein ausgewachsener Schreiber“. Handke, das wird bis in seine jüngsten, oft uferlosen Texte hinein deutlich, kehrt immer wieder zu dieser fast kindlichen Welteroberung durch die Sprache, durch die Kraft des Textes zurück.

„Habe ich den Kinderblick verloren“, heißt es etwa besorgt in einer Tagebucheintragung Handkes. Das sprachlose Kind, das zur Sprache findet, ist zentraler Antrieb hinter seinem Erstlingswerk „Die Hornissen“ (1966). Handkes Verleger Siegfried Unseld riet dem Autor sehr rasch, auf das Theater anstatt auf die Prosa zu setzen. „Publikumsbeschimpfung“, inszeniert von Claus Peymann, war in derselben Epoche sein erster Bühnentext – im nächsten, „Kaspar“, geht es gleich wieder um das fragile Verhältnis von Sprache, Kindheit und der Durchsetzung der eigenen Existenz.

Gespräch über Handkes Schaffen

Verleger Jochen Jung, Schauspieler Martin Schwab, Berhnard Fetz, der Leiter des Literaturarchivs in der Nationalbibliothek, und Literaturwissenschafterin Daniela Strigl sprechen über die Entwicklung Peter Handkes.

„Mit dem Schopf aus der Grube“

Schon mit seinem ersten literarischen Text habe er sich „mit dem Schopf aus der Grube gezogen“, erinnert sich Handke: „Jedes Problem, das heute noch weiter geht von mir, ist da schon da.“

Handke schätzt die Position des Außenseiters, mit der er sich selbst immer wieder gegenüber dem Literaturbetrieb positionierte, mittlerweile nicht besonders. Der Mann, der einer breiteren Öffentlichkeit 1966 durch den Auftritt vor der Gruppe 47 in Princeton bekannt wurde, deren Vertretern er ihre „Beschreibungsimpotenz“ vorwarf, kokettierte auch zu seinem 70. Geburtstag mit der Haltung des Sonderlings. Dass man ihn aber etwa in Bezug auf seine Kärntner Jugend als den betrachtet, der Bücher gelesen habe, während andere Fußball spielten, will der Autor so nicht gelten lassen.

„Ich hatte ganz und gar keine schöne oder idyllische Kindheit, aber ich war eigentlich der, der von Anfang an gewusst hat, was sein Recht ist, und sich dieses Recht auch als Zehnjähriger schon rausgenommen und es durchgesetzt hat, aus irgendeinem seltsamen Größenwahn“, formulierte er schon in den 1970er Jahren rückblickend.

Das radikale Ich

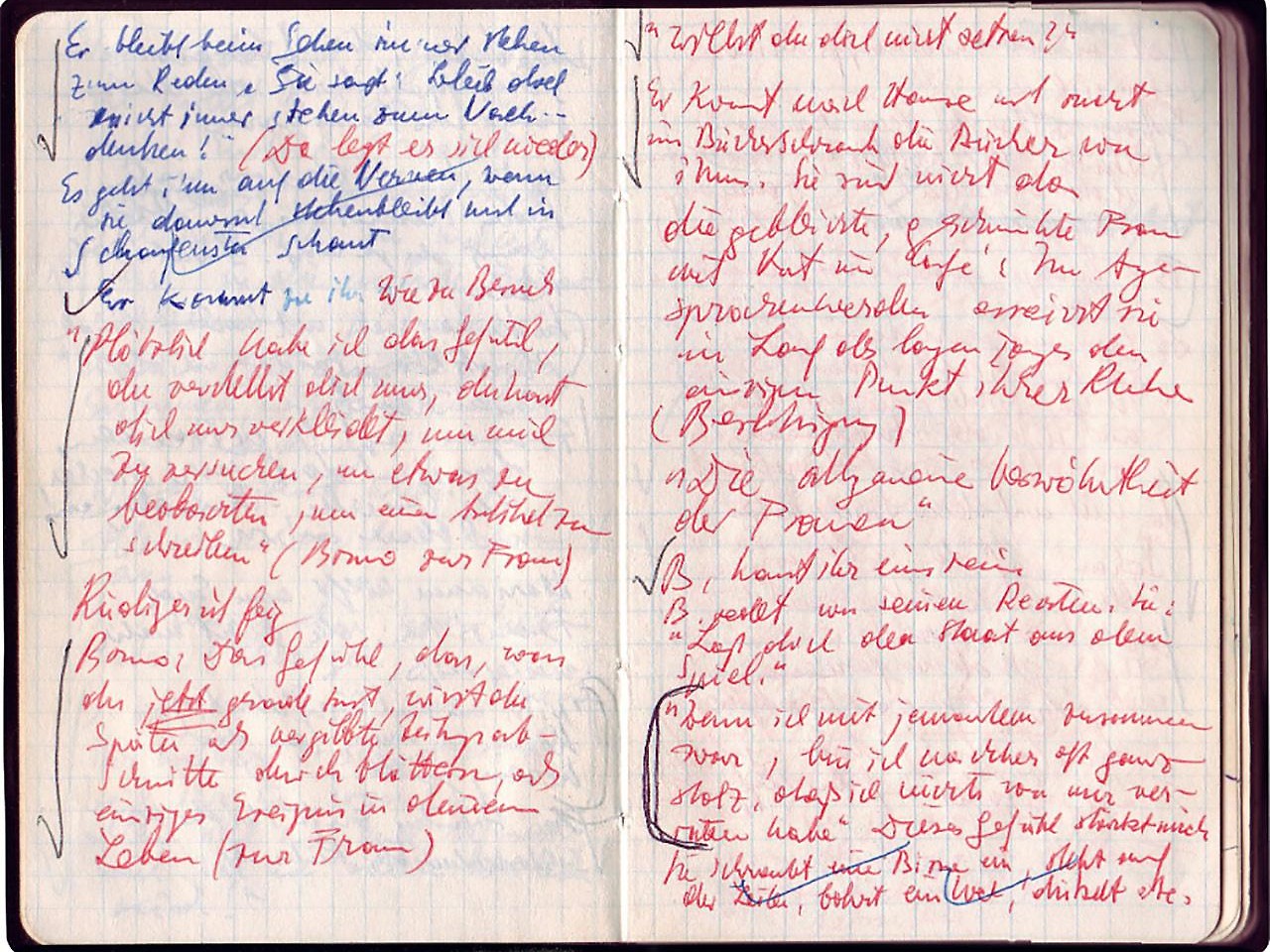

Für Handke ist die Schaffung eines Ichs im Text, das radikal sein darf in der Welterkundung, auch in den Irrtümern hinter den Sätzen, die man hinwirft, zentraler Antrieb des Schreibens. Wie bei Bernhard eigentlich auch, ist das Schreiben ein Lebens- und Überlebenskonzept. Schreiben ist bei Handke zudem ein taktiles Programm, es ist das Mittel, die Welt begreifbar zu machen und ihr eine Form zu geben: Dieses Begreifen komme nach dem Hören.

Radiohinweis

Ö1 ändert sein Programm und widmet Peter Handke einen Schwerpunkt in den Sendungen „Im Gespräch“, „Radiogeschichten“ und „Tonspuren“.

„Mein Beruf“, so Handke in einem Gespräch mit Wolfgang Huber-Lang zu seinem 70. Geburtstag, hat sich „durch das Hören, durch das ich mein Existieren gespürt habe, vorgezeichnet“: „Das Schreiben ist ja nicht gleich ein Beruf. Erst nach 20, 30 Jahren, wenn man doch einiges erlebt hat, einige Höhen und Tiefen auch durch das Schreiben, dann wird es ein Beruf. Es war natürlich völlig irrwitzig, dass man Schriftsteller wird. Heutzutage ist es viel normaler. Es gibt so viele Schriftsteller, wie es noch nie gegeben hat. Vor lauter Verzweiflung flüchten die Leute ins Schreiben. Zu meiner Zeit, als ich 20, 25 Jahre alt war, war es überhaupt nicht normal, als Schriftsteller zu existieren.“

Jukebox und Popkultur

Erinnerungsstücke aus der Jugend und der Kindheit werden zum Antrieb für den Text. Und immer wieder sind es ganz beiläufige Beobachtungen und Eindrücke, die Texte anschieben. Es gibt auch „Medien“, aus der Kindheit, die immer wieder bei Handke auftauchen, etwa die Jukebox.

Überhaupt hat der Mann, der der Öffentlichkeit als Schriftsteller mit einer Pilzkopffrisur im Zuschnitt der Beatles bekannt wurde, keine Berührungsängste zur Popkultur. Sie ist, wie es gerade die Arbeiten der 1970er und 1980er Jahre deutlich machen, ein untrennbarer Begleiter seiner Welteroberung.

Literaturkritiker Kastberger zum Handke-Nobelpreis

Literaturprofessor Klaus Kastberger erläutert seine Einschätzung zur Entscheidung der Schwedischen Akademie, Peter Handke den Literaturnobelpreis 2019 zu verleihen.

Handke, so erinnert der Germanist Clemens Peck an Äußerungen Handkes zur Schönheit der Popmusik, lege sein Ohr an die Oberfläche des Pop, „um den Sound und die Klagen aus der Tiefe zu hören“. „Der Jukebox-Klang der Anfangszeit“, so Handke in seiner Erzählung „Der Versuch über die Jukebox“, „ließ ihn sich buchstäblich sammeln, weckte, oder oszillierte, in ihm einzig seine Möglichkeitsbilder.“

Die Erwanderung der Welt

Für seine Erkundungen zur eigenen Identität hat Handke weite Wege in Kauf genommen. Mit seinen Texten, aber auch real. Und auch wenn ihn Welten von Bernhard trennen (den er ja ursprünglich verehrt hatte), dann ist das Gehen, das Erkunden, die Wanderschaft in Verbindung mit dem textlichen Verfahren auch bei Handke zentral.

Dass Handke zurückwandert bis in die griechische Antike, sich fremde Sprachen aneignet und im Fremden noch mehr an Schlüssel für die Identitätsfragen findet, verhilft seinen Texten zu der eigentümlich Spannung zwischen dem Altmodischen und dem Sensorium für Strömungen der Zeit.

Über die Jahrzehnte lernt man Handkes Texte kennen – und doch lässt einen der Autor mit seinen Elaboraten immer auch fremdeln. Übertreibt Bernhard bei der Weltwahrnehmung, übertreibt Handke immer bei der Ich-Figur. Der, der anders sein will, darf an Tabus rütteln, der muss sich gegen die von allen anderen geformten Gedanken stellen. In der Jugoslawien-Krise suchte Handke gerade nach dieser unmöglichen Position und wurde für viele gerade dort, wo er politisch argumentierte, noch unverständlicher.

Peter Handke gewinnt Literaturnobelpreis

Der österreichische Schriftsteller Peter Handke hat den Literaturnobelpreis 2019 gewonnen. Handke bezeichnet sich selbst als einen präzisen Träumer, als Provokateur wider Willen.

„Immer noch Sturm“: Ein Schlüssel zu Handke

Den Schlüssel und Zugang zu seinem Werk hat Handke 2010 in dem Text „Immer noch Sturm“, der im Rahmen der Salzburger Festspiele grandios aufs Theater gebracht wurde, ausgelegt.

„Ich möchte mit den Vorfahren ins Gespräch kommen“, sagt Handke, „weil das großartige Menschen waren, die zugrunde gegangen sind. Deswegen fühle ich mich ihnen verpflichtet, meinetwegen.“ Und wenn Handke „meinetwegen“ sagt, ist das mehr als ernst zu nehmen, denn dieser Autor mobilisiert seine Sicht auf die Welt und die daran gekoppelten poetischen Verdichtungen radikal, ja mitunter auch rücksichtslos aus den Bedürfnissen und Zerrüttungen dieses Ichs.

„Immer noch Sturm“ schließt an die großen Identitätsfindungstexte Handkes an: die Erzählung „Die Wiederholung“ (1984), aber auch „Mein Jahr in der Niemandsbucht“ (1994). Es geht um die Herkunft eines Kindes, mütterlicherseits aus einer slowenischstämmigen Kärntner Familie, das einen lange Zeit unbekannten deutschen Vater hat. Dessen Nähe muss sich das Kind in Briefform, also wieder über Texte, erarbeiten.

Erste Reaktion auf die Zuerkennung an Handke

ORF-Expertin Katja Gasser in einer ersten Reaktion zur Verleihung des Literaturnobelpreises an Peter Handke.

„Lieber Papa Vater!“

In der 2010 erschienen Handke-Biografie von Malte Herwig („Meister der Dämmerung. Peter Handke. Eine Biografie“, DVA) sind Teile der Briefe abgedruckt, die Handke seinem leiblichen Vater Erich Schönemann ab seinem 18. Lebensjahr zu schreiben begann. „Lieber Papa Vater!“, schreibt Handke da und erinnert ihn an ihre erste Begegnung: „Du hast recht, es ist viel leichter, dieses Wort in einem Brief zu schreiben als es auch auszusprechen.“

Als Handke geboren wurde, hieß sein Vater Bruno Handke. Der war Berliner. Die Mutter stammte aus Griffen in Kärnten, wo Peter Handke im Haus seines Großvaters Gregor Siutz am 6. Dezember 1942 geboren wurde. Das Verhältnis zu Bruno Handke blieb über die Jahre der Kindheit und Jugend hinweg ein angespanntes. Irgendwann schaffte es der junge Handke, seiner Mutter das Geständnis abzuringen, wer sein wirklicher Vater ist. Mit 18 erfuhr er, dass dieser Erich Schönemann heißt, als Bankangestellter tätig ist und während des Kriegs als Soldat in Kärnten stationiert war.

Die Suche nach Bezugspersonen

Handke hatte nun zwei Väter, doch orientiert hat er sich, so wird es über viele seiner Texte deutlich, an der Mutter und dem Großvater, der 1920 bei der Kärntner Volksabstimmung für die Zugehörigkeit des Gebiets zum neu gegründeten Jugoslawien gestimmt hatte. Der Großvater war, trotz seiner Strenge und seines Jähzorns, wie Handke-Biograf Herwig erinnert, die zentrale Bezugsperson neben der Mutter.

Wagt man den Blick vom Werk auf die Biografie Handkes, dann ist seine Mutter jener Teil der Familie, der am allerwenigsten in die bohrende Identitätsfrage verstrickt ist: Lebenslustig, so liest man in „Immer noch Sturm“, suchte sie in der Nazi-Zeit den Anschluss auch an die „Schwaben“, gemeint die Deutschen. Dass sie zwischenzeitlich dem Vater damit den Rücken kehrte, nahm sie in Kauf.

„Wunschloses Unglück“: Werk mit Sonderstellung

Aus der Gesamtzusammenschau des Werks von Handke weiß man, dass sich die Mutter diese Lebensleichtigkeit nicht erhalten konnte, und wenn der Erzähler zu Beginn des Stücks sagt: „Die Mutter wird mein Spiel nicht mehr mitspielen“, so darf man auch an „Wunschloses Unglück“ (1972) denken, jenen Roman, der Schicksal und Suizid der Mutter so lakonisch wie eindrücklich festhält, und der Handke weit über die Grenzen literarischer Zirkel bekannt machte.

Dieser Roman wurde eine Art Bestseller wider Willen. Und für Handke ein Werk, das er immer auch außerhalb des Zusammenhangs seiner anderen Texte stellte.

Der ewig Rastlose

Das Bild, das Handke von der Kindheit entwirft, zeigt einen Rastlosen, der Handke ja bis zu Gegenwart geblieben ist; in gewisser Weise vielleicht altersmilder, blickt man auf die zahlreichen Interviews, die er sich im Moment abringen lässt; aber auch einen, der bewusst den Ausbruch für das Alleinsein braucht. „Das war schon als Kind so, da bin ich in manchen Momenten, das können Sie Anfälle nennen, einfach vom Dorf weggerannt“, so Handke im Gespräch mit Huber-Lang: „Nicht als Flucht, sondern ich bin einfach von den Häusern weg, an die Waldränder, um den Wind zu hören. Eigentlich total bescheuert. Aber ich hab das gemacht als Sieben-, Achtjähriger. Oder wenn es geregnet hat, hab ich einen Stuhl aus dem Haus geholt und mich vor den Regen gesetzt. Es gibt größeren Wahnsinn als den. Aber so hat es angefangen.“

So wie viele in der modernen Literatur träumt auch Handke von der, wie es in „Immer noch Sturm“ heißt, „Wirklichkeit jenseits der Worte“: Ohne die Macht der Benennung durch Sprache sei keine Wirklichkeit zu haben, letztlich bleibe sie aber jenseits der Sprache ungreifbare Utopie. Handke wird also weiterschreiben. Sein Schreiben ist Lebensform, Überlebensform.

An Annäherungen an das Werk Handkes mangelt es nicht. Der genüsslichste Zugang zu diesem Werk, der auch die heiklen, verletzlichen bis liebevollen Seiten Handkes zum Vorschein zu bringen vermag, ließ sich zuletzt über den von Raimund Fellinger und Katharina Pektor herausgegebenen Briefwechsel zwischen Handke und seinem Verleger Unseld erschließen.

Traumstart und viele Komplikationen

Dieser schriftliche Austausch belegt Handkes Traumstart bei Suhrkamp ebenso wie die vielen Krisen, die es bei der Herausgabe seiner Schriften gegeben hat. Handke, der Unseld bis an Krankenbett noch begleiten wird, ist mitunter spitz, meidet auch die aggressive Konfrontation nicht.

Als er eine von Marcel Reich-Ranicki herausgegebene Literatursammlung in Händen hält und dabei die Widmung an Unseld findet, ist es fast um die Freundschaft bestellt: „Als ich am Frühstückstisch in Frankfurt in dem Sammelwerk des übelsten Monstrums, das die deutsche Literaturbetriebsgeschichte je durchkrochen hat, die Widmung an Dich, meinen Verleger, gelesen habe, da hätte ich die Pflicht (…) gehabt, für immer meine Arbeiten aus Deiner sogenannten Obhut zu nehmen.“

Die „Obhut“ des Suhrkamp-Verlags über das Werk Handkes ist geblieben. Mit so manchem „blöden Kritiker“ scheint Handke in der Gegenwart wieder versöhnt zu sein. Und ein angespanntes Verhältnis zum deutschen Literaturpapst – das hat schon anderen Größen der Literatur, selbst postum wie bei Robert Musil, zum Kompliment gereicht.