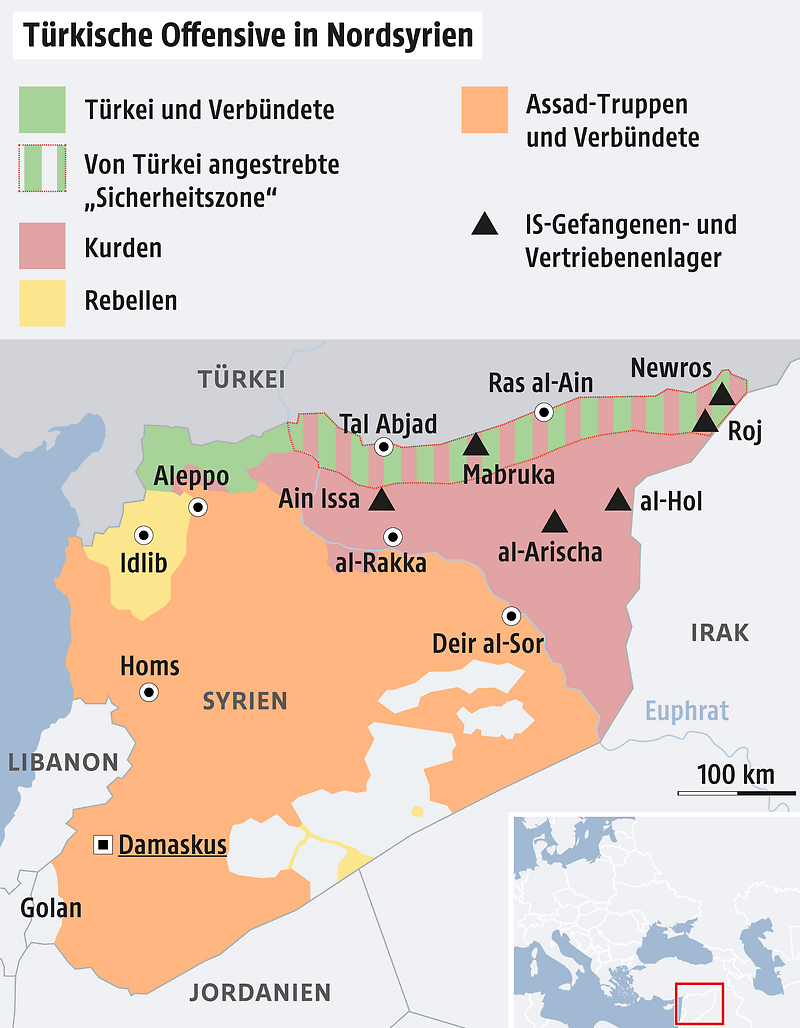

Der türkische Präsident Reccep Tayyip Erdogan sieht die kurdischen Volksschutzeinheiten (YPG) als Feinde. Die YPG-Miliz ist die dominierende Kraft im Norden und Osten Syriens, wo sie im Laufe des mehr als achtjährigen Bürgerkriegs ein großes Gebiet an den Grenzen zur Türkei und zum Irak unter ihre Kontrolle bringen konnte. Dort haben die Kurden eine Selbstverwaltung mit Kantonen eingerichtet.

Die Miliz – und ihr politischer Arm, die PYD – pflegt enge Kontakte zur verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei (PKK), sieht sich offiziell aber nicht als deren Ableger. Die Türkei hingegen betrachtet sie als Teil der PKK und damit als Terrororganisation, weshalb Ankaras Truppen gegen die YPG vorgehen.

Obamas strategisches Dilemma

Die YPG wurde in den vergangenen Jahren von den USA aufgerüstet und bewaffnet. Hintergrund ist, dass der damalige US-Präsident Barack Obama vor einem größeren US-Militäreinsatz in Syrien zurückscheute, gleichzeitig aber die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) nicht nur im Irak, sondern auch in Syrien zurückdrängen wollte. Daher sollten Milizen, die gegen Machthaber Baschar al-Assad kämpften, gestützt werden.

Unter Handlungsdruck geriet Obama vor allem, als der IS 2014 monatelang die kurdische Stadt Kobane (Ain al-Arab) belagerte. Obama verhandelte zunächst mit der Türkei, um gemeinsam die von der Türkei unterstützten syrischen Milizen aufzurüsten. Washington schreckte aber davor zurück, da sich auch in deren Reihen Islamisten befanden bzw. befinden. Auch kam das Pentagon zum Schluss, dass diese Milizen dem IS nicht wirklich Paroli bieten könnten.

Obama entschied sich letztlich, die YPG als Bollwerk gegen den IS zu unterstützen. Die Strategie war erfolgreich, der IS konnte weitgehend besiegt werden. Doch die Entscheidung belastete von Anfang an die Beziehungen der USA mit dem NATO-Partner Türkei schwer. Die Ex-Obama-Mitarbeitern Amanda Sloat rekapitulierte nun gegenüber der „Financial Times“, es habe damals „keine gute Option“ gegeben. Damals habe man aber den Kampf gegen den IS als vordringlicher empfunden.

Friedensprozess mit PKK gescheitert

Die US-Entscheidung verschärfte sich noch, als Erdogan 2015 den von ihm begonnenen Friedensprozess mit der PKK stoppte und sich der innertürkische Konflikt, anstatt beigelegt zu werden, noch verschärfte. Beschädigt wurden die Beziehungen dann weiter durch – nicht auf Syrien bezogene – Ereignisse: insbesondere der Putschversuch gegen Erdogan im Juli 2016 und die Tatsache, dass Erdogan dafür den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen verantwortlich machte und seither dessen Auslieferung fordert.

Dilemma auch für Trump

US-Präsident Donald Trump will nun offenbar auch die weitgehend bloß strategische Militärpräsenz in Syrien aufgeben. Folge könnte eine Wiederannäherung mit der Türkei sein, die die USA zuletzt mit dem Ankauf eines russischen Raketenabwehrsystems provozierte. Auch innenpolitisch könnte es Trump im Wahlkampf nächstes Jahr durchaus nützen, wenn er verkünden kann, alle Truppen aus Syrien abgezogen zu haben.

Allerdings droht ihm derzeit innenpolitisch auch in dieser Causa eine heikle Auseinandersetzung: Nicht nur Demokraten, sondern auch zahlreiche Republikaner im Kongress empören sich darüber, dass Trump mit den Kurden einen wichtigen US-Alliierten in der Region fallen lässt. Selbst der Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, der Trump praktisch nie widerspricht, hat sich kritisch geäußert. Bereits nächste Woche könnte der Senat Sanktionen gegenüber der Türkei verhängen. Demokraten wie Republikaner warnen davor, das Fallenlassen der Kurden könnte weltweit als Signal gesehen werden, dass man sich auf ein Bündnis mit den USA nicht verlassen könne.

Vertreibung aus De-facto-Autonomie

Tatsächlich haben die syrischen Kurden den USA vorgeworfen, ihren Verpflichtungen nicht nachzukommen. Sie konnten de facto eine unabhängige, selbst verwaltete Zone an der türkischen Grenze aufbauen. Militärisch sind sie – allein von der Ausrüstung her – zu schwach, um nun den von der Türkei kontrollierten Rebellengruppen und dem türkischen Militär selbst offen Paroli bieten zu können.

Kurden koalieren mit Assad

Noch ist unklar, welche Strategie sie verfolgen werden. Eine der wenigen Optionen ist eine Annäherung an das Regime in Damaskus. Und tatsächlich: Nur fünf Tage nach Start des türkischen Einmarsches kündigte das Regime in Damaskus an, Truppen zur Unterstützung der Kurden an die Grenze zur Türkei zu schicken.

Dabei hatte Damaskus zuvor eine Hilfe noch ausgeschlossen. Die YPG-Miliz habe sich von Syrien abspalten wollen und damit der Türkei erst den Vorwand für den Angriff geliefert. Vizeaußenminister Faisal Makdad fügte noch hinzu, es werde „kein Standbein für die Agenten Washingtons“ auf syrischem Boden geben.

Tatsächlich war das Verhältnis zwischen Damaskus und den Kurden immer zwiespältig. Teilweise gab es Kooperation, dann wieder nicht. Sie verbindet, dass sowohl die Kurden als auch die Alewiten, zu denen Assad und wichtige Vertreter des Regimes gehören, Minderheiten in Syrien sind. Assad will zudem ganz Syrien wieder unter seine Kontrolle bringen und als Einheit erhalten. Darin hat er auch die Unterstützung von Russland – noch vor dem Iran der wichtigste Unterstützer von Assad.

Moskaus Rolle gestärkt

Moskau ist mittlerweile der zentrale Akteur im Syrien-Konflikt. Denn es hält Assads Regierung militärisch am Leben, hat aber zugleich Kontakte zu den Kurden und ist mit der Türkei und dem Iran gegenüber dem Westen in einer Koalition, was die politische Zukunft Syriens betrifft. Moskau will die territoriale Einheit des Landes bewahren und ist – so wie die USA – gegen ein Wiedererstarken des IS. Moskau könnte damit in den nächsten Tagen oder Wochen aufgrund seiner Kontakte eine zentrale Vermittlerrolle zwischen Türkei und Kurden einnehmen.

Der Iran wiederum will seine strategische Position in Syrien erhalten. Für Teheran geht es einerseits darum, im regionalen Powerplay mit Saudi-Arabien Flagge zu zeigen. Andererseits ist Syrien die wichtige Landbrücke in den Südlibanon, zur radikalislamischen Hisbollah. Der Iran erhöht mit seiner Präsenz zudem die Bedrohung für Israel. Für Israel ist die türkische Militäroffensive auch ein strategisches Problem. Israel unterstützt die Kurden schon seit vielen Jahren aus dem strategischen Kalkül, dass die ungelöste nationale Frage gleich in mehreren Ländern militärstrategische Kapazitäten bindet: in Syrien, dem Irak, Iran und der Türkei.

Hilflose EU

Nicht zuletzt geht es für die Europäische Union um viel: Könnten sich die (noch) 28 EU-Staaten auf eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik einigen, wäre der Nahe Osten neben Nordafrika die zentrale Interessensphäre. Derzeit aber sieht Europa weitgehend passiv zu, wie sich vor der eigenen „Haustüre“ die nächste humanitäre Katastrophe anbahnt. Ungeklärt ist auch, was mit den europäischen IS-Kämpfern und deren Familien geschieht, die bisher in kurdischen Lagern festgehalten wurden. Praktisch jedes EU-Land, Österreich inklusive, sträubt sich, die eigenen – radikalisierten – Staatsbürger „zurückzunehmen“.

Appelle und humanitäre Hilfe, weiter reichen die Möglichkeiten derzeit wohl nicht. Erdogan fühlt sich in einer Position der Stärke und erteilt der EU de facto einen Maulkorb: Wenn diese die Militäroffensive auch nur kritisiere, würde er die Grenzen zur EU öffnen und Flüchtlinge weiterziehen lassen.

Einmarsch als Innenpolitik

Für Erdogan dürfte das innenpolitische Motiv jedenfalls ähnlich ausschlaggebend sein wie das strategische: Der Dialog mit den Kurden war ein Werk Erdogans, wofür er damals international hoch gelobt wurde. Widerstand und Kritik in der Türkei konnte Erdogan dank seiner damaligen unbestrittenen Popularität unbeschadet wegstecken. Doch das hat sich geändert: Erdogan geriet zuletzt in die Defensive – die Niederlage bei der Bürgermeisterwahl in seiner politischen Heimatstadt Istanbul war ein wichtiger Erfolg für die Opposition.

Vorgeworfen wird ihm von der Opposition auch, dass er Millionen syrischer Flüchtlinge aufgenommen hat. Diese, so kündigte Erdogan wiederholt an, sollen nach Vertreibung der Kurden zumindest teilweise dort angesiedelt werden. Ob die Türkei die Ankündigung tatsächlich umsetzt, ist unklar. Es wäre wohl ein klarer Fall von „ethnischer Säuberung“. Trotz des grünen Lichts für die Militäroffensive warnten die USA Ankara aber explizit vor „inhumanem“ Verhalten gegenüber den Kurden und nannten als Beispiel explizit „ethnische Säuberungen“.

Mit der nunmehrigen Militäroffensive gegen die Kurden in Nordsyrien kann der türkische Präsident vorerst jedenfalls innenpolitisch punkten: Sie trifft bei der türkischen Mehrheitsbevölkerung und großen Teilen der Opposition auf breite Zustimmung. Mittel- und langfristig gibt es für diesen Konflikt, der mit so vielen widersprüchlichen Interessenlagen befrachtet ist, nur eine Verhandlungslösung. Diese ist freilich nicht in Sicht.