Die Ariane-Rakete mit dem Weltraumteleskop im Gepäck hob am Samstag um 13.21 Uhr (MESZ) vom Weltraumbahnhof Kourou im französischen Überseedepartment Französisch-Guyana nahe des Äquators ab. Das Startdatum war mehrfach verschoben worden. Ursprünglich war der 18. Dezember vorgesehen gewesen.

Am Samstag hieß es dann vor dem Start im Livestream der Europäischen Weltraumagentur (ESA), diesmal seien die Vorbereitungen „extrem problemlos“ verlaufen. Auch das Wetter machte keine Probleme beim Start. Trotzdem war eine Portion Nervosität spürbar.

Weltraumteleskop „Webb“ ins All gestartet

Nach jahrzehntelanger Planung ist das Weltraumteleskop „James Webb“ mit einer Ariane-5-Trägerrakete ins Weltall abgebhoben. Mit dem von Weltraumbehörden in Europa, den USA und Kanada gebauten Teleskop sollen die ältesten Galaxien des Alls erkundet werden. Mit rund zehn Milliarden Dollar handelt es sich um das teuerste Weltraumteleskop in der Geschichte.

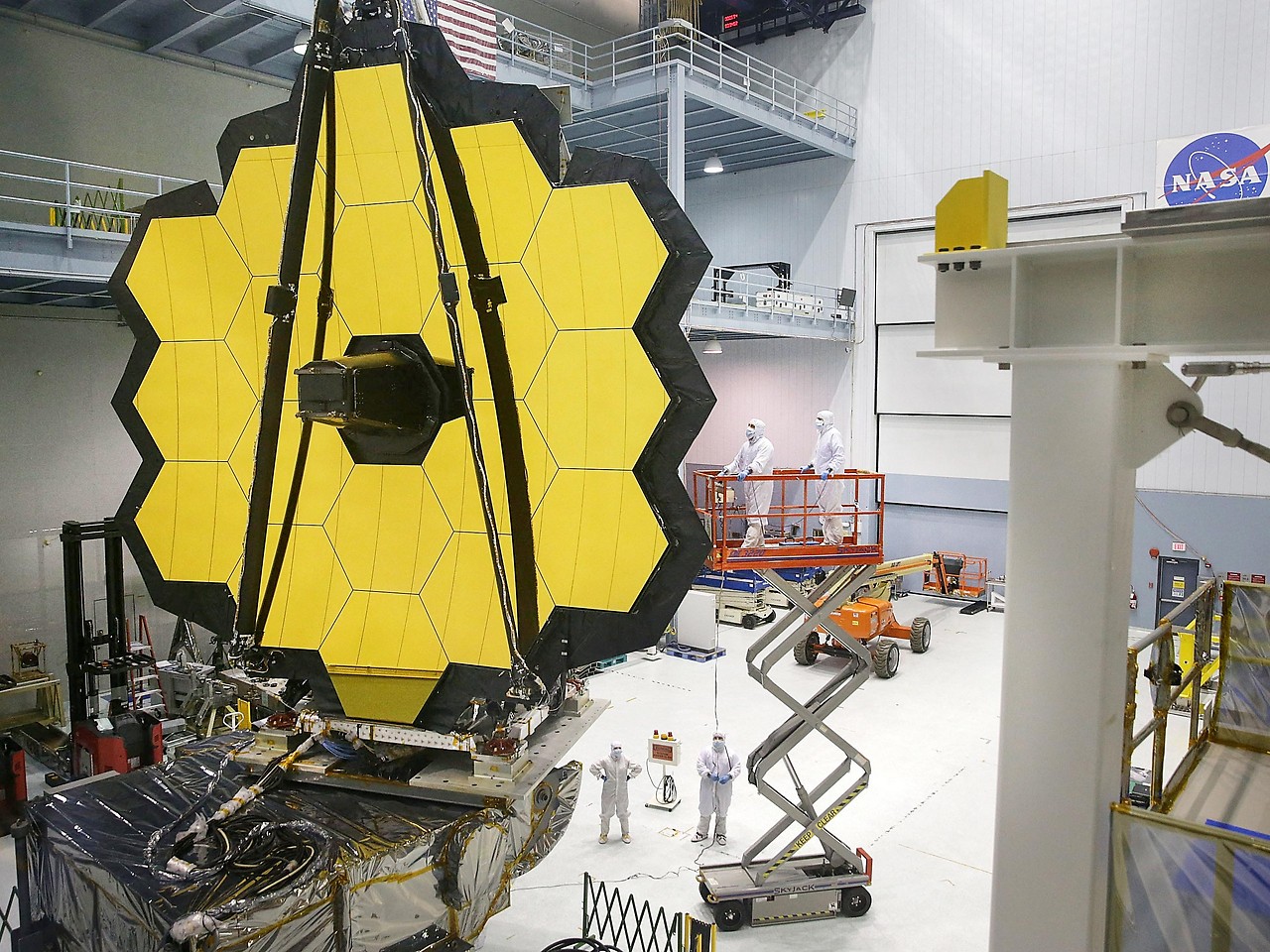

Webb soll vor allem der Erforschung der Frühzeit des Universums vor 13 Milliarden Jahren, „kurz“ nach dem Urknall, dienen. Es übertrifft seinen Vorgänger „Hubble“ in Größe und Komplexität bei Weitem. Sein Spiegel misst 6,50 Meter im Durchmesser und musste gefaltet werden, um überhaupt in die Trägerrakete zu passen.

Mehr als 30 Jahre nach dem Start von „Hubble“

Mehr als 30 Jahre nach dem Start von „Hubble“ soll das „James Webb Space Teleskop“ (kurz „Webb“ bzw. „JWST“) nun auch „die verborgenen Teile unseres Universums sichtbar machen“, hieß es im Vorfeld des Starts. Gemeinsam mit der US-Weltraumbehörde (NASA) und der Canada Space Agency (CSA) verfolgt ESA dieses Ziel an sich bereits seit Mitte der 1990er Jahre.

Als nächstes großes Weltraumobservatorium werde „Webb“ in die Fußstapfen des ebenfalls gemeinsam mit der NASA betriebenen „Hubble“ treten, wie die ESA zu der unter dem Motto „weiter sehen“ laufenden Mission mitteilte. Neben dem Bau von zwei der vier zentralen wissenschaftlichen Instrumente stellte die ESA auch die Startinfrastruktur. Insgesamt sind 14 Länder am Projekt beteiligt, darunter Österreich, das unter anderem mit dem in Wien sitzenden Unternehmen RUAG Space mehrere Bauteile beisteuerte.

Das sechs Tonnen schwere und mittlerweile umgerechnet rund zehn Milliarden Dollar (rund 8,9 Mrd. Euro) teure Weltraumobservatorium wurde im Oktober aus Kalifornien nach Französisch-Guyana gebracht. Dort liefen umfangreiche Tests und Startvorbereitungsarbeiten.

Klemmband, Kommunikationsproblem und Wetter

Dabei sorgte zunächst ein gelöstes Klemmband für einen Schreckensmoment und eine erste Verschiebung des ursprünglich für 18. Dezember geplanten Starts. Für eine weitere Verzögerung sorgte ein zwischen Observatorium und Trägersystem geortetes, schnell gelöstes „Kommunikationsproblem“. In der Folge wurde der Start zwar freigegeben, witterungsbedingt aber vom 24. auf den 25. Dezember verschoben. Anfangs war sogar ein Start im Jahr 2011 geplant gewesen.

„In Origamitechnik“ verpackt

Geht alles nach Plan, wird „Webb“ nach der Abkoppelung von seiner Trägerrakete laut ESA etwa einen Monat unterwegs sein, bis das Weltraumteleskop schließlich seinen „exklusiven Beobachtungsplatz“, den in etwa 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernten zweiten Lagrange-Punkt (L2), erreicht. Auf dem Weg dorthin warten noch etliche, teils hochkomplexe Manöver. Konkret werde sich das „in Origamitechnik“ gefaltete Teleskop bis zur Inbetriebnahme noch „wie ein ‚Transformer‘ nach und nach entfalten“.

Im Fokus steht hier das laut ESA etwa tennisplatzgroße Sonnensegel. Dazu kommt der aus 18 sechseckigen Segmenten bestehende Hauptspiegel, der mit seinen 6,5 Metern Durchmesser künftig das schwache Licht weit entfernter Sterne und Galaxien einfangen soll – „und zwar mit einer Empfindlichkeit, die 100-mal größer ist als die von ‚Hubble‘“.

Das im optischen und ultravioletten Bereich arbeitende Teleskop soll aber möglichst lange weiter im Einsatz bleiben. Zusammen mit dem im infraroten Bereich arbeitenden „Webb“ bekäme man dann "das gesamte Band des Regenbogens“, wie Günther Hasinger, Direktor für Wissenschaft der ESA, einmal dazu sagte.

Erste Bilder voraussichtlich im Juli

Nach einem „sehr, sehr komplizierten Spiel“ auf dem Weg zum Bestimmungsort, geht es jedenfalls auch für „Webb“ an die eigentliche Arbeit – die Suche nach „bahnbrechenden Entdeckungen in sämtlichen Feldern der Astronomie“. Bis zu ersten Untersuchungen werde es noch um die sieben Monate dauern, erste Bilder sollten dann voraussichtlich im kommenden Juli zu sehen sein, prognostiziert Hasinger.

Die Stärke des Teleskops liege aber ohnehin in der Spektroskopie – also dass man von jedem Punkt am Himmel einen chemischen Fingerabdruck nehmen kann. „Ein Bild ist ja wunderschön anzuschauen. Was wir mit ‚James Webb‘ bekommen, ist eben, in jedem einzelnen Bildelement können wir auch noch 1.000 andere Informationen ablesen“.

Mit dem Teleskop sind Hasinger zufolge eine Tiefendurchmusterung des frühen sich ausbreitenden Universums und auch eine Absuche der Sternenentstehungsgebiete geplant. „Aber dann wird auch ein Großteil an Beobachtungszeit an die extrasolaren Planeten gehen.“ Das Teleskop könne die Atmosphäre solcher Exoplaneten auf Moleküle untersuchen, die möglicherweise auf biologische Aktivität hinweisen. „Ob das gelingt oder nicht, hängt natürlich davon ab, ob wir die richtigen Planeten finden.“

„Suche nach dem Ende der Dunkelheit“

So wie NASA-Wissenschaftsdirektor Thomas Zurbuchen verwies zuletzt auch ESA-Chef Josef Aschbacher auf die erhofften neuen Erkenntnisse rund um die ersten nach dem Urknall entstandenen Galaxien. „Webb“ soll demnach einen Blick in die Vergangenheit vor 13,5 Milliarden Jahren ermöglichen – um einiges weiter zurück als sein Vorgänger „Hubble“.

„Wir denken, dass es Sterne, Galaxien oder schwarze Löcher vielleicht ab 100 Millionen Jahren nach dem Urknall geben sollte“, zitierte dazu die BBC den am „JWST“-Projekt maßgeblich beteiligten Nobelpreisträger John Mather. Und „wenn wir Glück haben“, werde „Webb“ diese sehen, so Mather über die „Suche nach dem Ende der Dunkelheit“, wie es die BBC formulierte.

„Wo kommen wir her und wo gehen wir hin?“

Für das nach dem früheren NASA-Chef James Edwin Webb benannte Teleskop rechnet die ESA mit einer Lebensdauer von zehn Jahren. Dann gehe ihm quasi der Treibstoff aus. Für das seit rund 25 Jahren entwickelte Projekt habe die NASA anfangs mit Kosten von rund 500 Millionen Dollar gerechnet. „Da haben sich die damaligen Wissenschafter und Ingenieure einfach sehr, sehr stark verschätzt“. Der Nutzen des Zehn-Milliarden-Dollar-Projekts liegt für Hasinger dennoch auf der Hand. „Der Mensch als solcher ist ja neugierig und versucht immer, alles in seiner Umgebung zu verstehen.“ Es gehe um die Frage: Wo kommen wir her und wo gehen wir hin?