Die Rom-Sehnsucht hat Tücken. Das wussten schon die Teilnehmerinnen und Abenteurer der „Grand Tour“, also jener Bildungsreise europabeflissener Amerikaner quer durch Europa, die in der Ewigen Stadt enden sollte, aber wie im Fall der jungen Daisy Miller den Begriff der Ewigkeit mit einem raschen Übertritt ins Jenseits verband. Wer unvorbereitet nach Rom geht, kann in dieser Stadt auch leicht untergehen. Das gilt auch für den inneritalienischen Zuzug nach dem Rom, dem der Triestiner Journalist Calligarich bereits in den frühen 1970er Jahren einen kompakten Roman gewidmet hat, der in Italien dank der Hilfe von Natalia Ginzburg auch hinreichend rezipiert wurde – doch der erst jetzt in zahlreiche Sprachen übersetzt wird, so, als hätte man im Gras des Monte Mario eine seltsame Preziose gefunden.

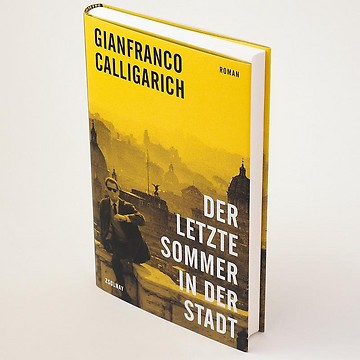

„Der letzte Sommer in der Stadt“ auf Deutsch

„Der letzte Sommer in der Stadt“ heißt ein Kultroman von Gianfranco Calligarich aus den 70er Jahren. Jetzt ist er auf Deutsch erschienen.

Tatsächlich will man mit dem Buch, so sagt es auch das Cover, einerseits an die Arbeiten und Eindrücke von Jonathan Franzen anknüpfen. Andererseits gibt es ja seit dem Erfolg von Paolo Sorrentinos „La Grande Bellezza“ eine wieder aufgeflammte Rom-Begeisterung, die an den Ufern des Tiber gerade in diesem diffusen Rom-Gefühl badet. Fellini brachte das in seiner Semidokumentation „Roma“ vielleicht am besten auf den Punkt, als der junge Federico vom heimatlichen Rimini aufbricht, um sich für den Rest des Films in den Verstrickungen des Faszinosums Rom zu verlieren – nicht zuletzt in dieser Mischung aus Archaik, Katholizismus und Abgrund. Zu diesem Zeitpunkt hatte Fellini freilich schon längst das Rom-Gefühl mit seinem Klassiker „La Dolce Vita“ geprägt und seinen Helden von der Rastlosigkeit der funkelnden Boulevards immer hinausgeschickt an den Strand, vor die Tore der Stadt.

Erinnerungen an Fellini und Antonioni

Als Marcello Rubini drängt es Marcello Mastroianni raus aus der Stadt. Und ein Jahr später ist er auf ähnlichen Selbstfindungstrips, als er an der Seite von Jeanne Moreau als Dr. Giovanni Pontano sich an die Ränder der Stadt aufmacht, auf der Suche nach sich selbst und der Liebe. Die Topografie der Selbstsuche in Rom ist also übercodiert, als Calligarich seinen Helden Leo Gazzara von Mailand nach Rom schickt. Gerne wäre Gazzara, wie man in dem in der Ich-Form gehaltenen Buch rasch erfährt, ein Aristokrat im späten Habsburger-Reich geworden.

Doch der Triestiner, der ja auch noch das Gepäck von Autoren wie Italo Svevo mit sich herumträgt, scheint nicht abgeneigt zu sein, einen Antihelden loszuschicken, der sich durch die Aufgaben des Lebens bestenfalls durchmogelt. So schreibt er am Anfang medizinische Artikel, muss aber dem Konkurs des Unternehmens zusehen, um schließlich mittelinteressiert beim „Corriere dello Sport“ zu landen. Allen, die rund um ihn herum Karriere machen, begegnet er mit einem müden Blick. Bissig ist sein Abgesang auf das Fernsehen, wo, wie man im Bargespräch serviert bekommt, es genüge, „kein Volltrottel zu sein, um als Genie durchzugehen“.

Calligarich inszeniert in diesem Buch ein Bad in der Selbstgefälligkeit, wie man es nur Italienern durchgehen lässt. „Rom war unsere Stadt, sie duldete und umschmeichelte uns, und auch ich erkannte schließlich, dass sie trotz der Gelegenheitsjobs, trotz der Hungerwochen, trotz der feuchten, dunklen Hotelzimmer mit den vergilbten, knarrenden, wie von einer obskuren Leberkrankheit getöteten und ausgetrockneten Möbeln der einzige Ort war, an dem ich leben konnte“, liest man etwa.

Die Liebe – zu sich selbst

„Wenn ihr die Stadt liebt, wird sie sich auch darbieten, wie ihr sie euch wünscht“, liest man einige Seiten später, und so ist die Nacht vor allem die Zeit der ziellosen Erkundungen. Nach einem Abendessen wird Leo mit einer unbekannten Fremden losgeschickt. Nach anfänglichem Desinteresse beginnt eine Reise durch die Stadt, mit einem Flacon Parfüm auf der Rückbank und dem ersten Band aus Prouts „Suche nach der verlorenen Zeit“. Adriana, die Frau, die vor dem versinkenden Venedig nach Rom geflohen war und noch zu jung ist, um in Rom Fuß fassen zu können, wird ständiger Pol für Begegnungen, in denen ein Spiel von Annäherungen inszeniert wird, das aber letztlich immer an sich selbst scheitert.

Heldin des Buchs ist die Stadt, und die Menschen darin dürfen sich in ihr frei verlieren. In Zeiten des Coronavirus wirkt das wie ein großer Akt hedonistischer Sinnlosigkeit und wie ein großer, ferner Traum. Bei aller Ironie und sprachlichen Brillanz, die in Abschnitten dieses Buches stecken, ist das Werk ein Kind seiner Zeit. Viel Zigarettengeruch, aber noch mehr Testosteron liegen in diesem Buch, das teils in unsere Gegenwart passt – und uns auf anderen Seiten wieder schnell abstößt.

Wen nach einem Negroni-Kater die Sehnsucht nach dem Meer und der Weite des Lebens plagt, ist mit diesem lakonischen Abgesang auf sich selbst gut bedient. Dass es freilich der „Letzte Sommer in der Stadt“ gewesen sein soll, wie es der Titel suggeriert, ist ohnedies nicht zu glauben. Die Pose schlägt jeden Funken Realität. Wir sind in Italien.