Am Anfang einer wissenschaftlichen Erkenntnis steht eine Idee. Diese ist meist nur so gut, wie ihre Vermittlung gelingt. Dass dieses Prinzip seit rund 500 Jahren gilt, macht Escardo mit ihrem Kompendium „Science Illustration“ deutlich, in dem sie rund 250 Illustrationen versammelt und die Geschichte der Wissenschaft seit der frühen Neuzeit bis heute als Mediengeschichte erzählt.

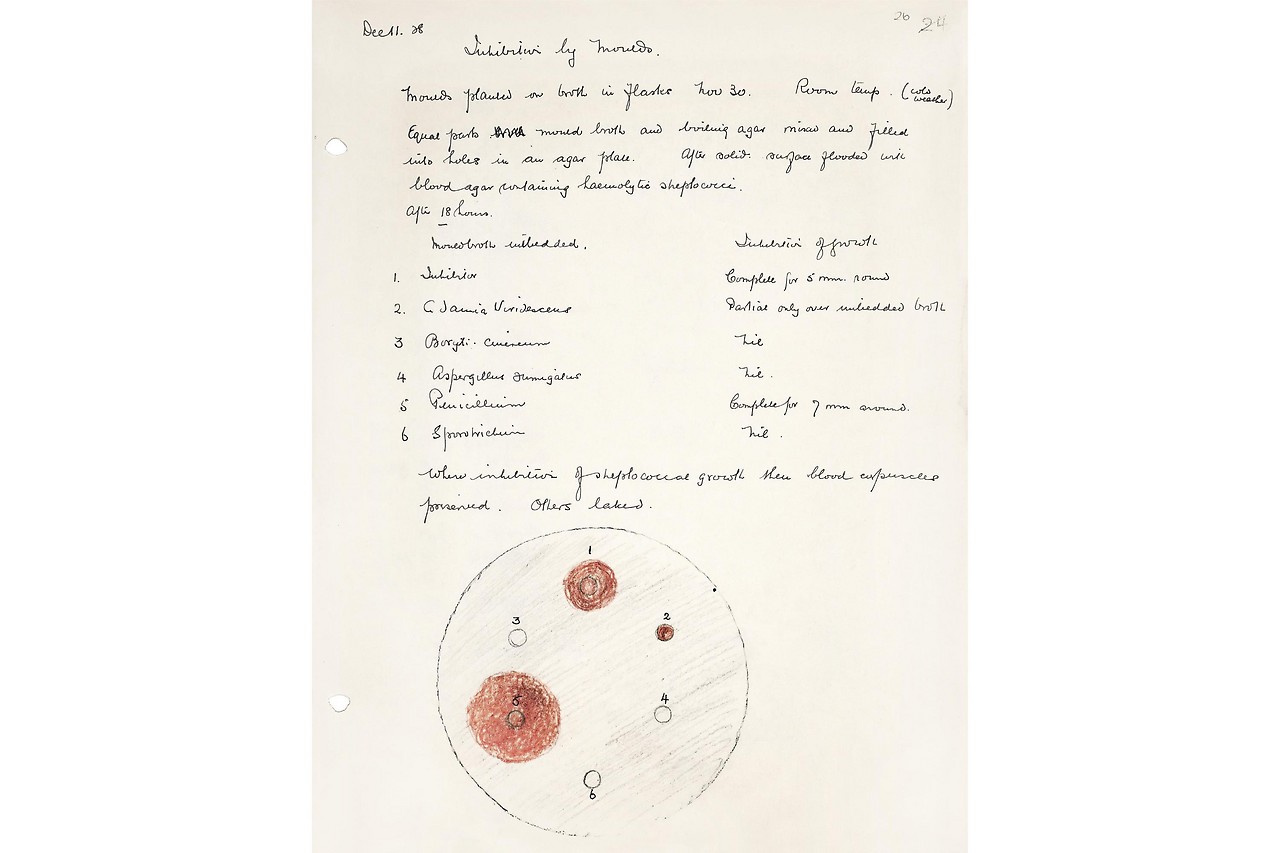

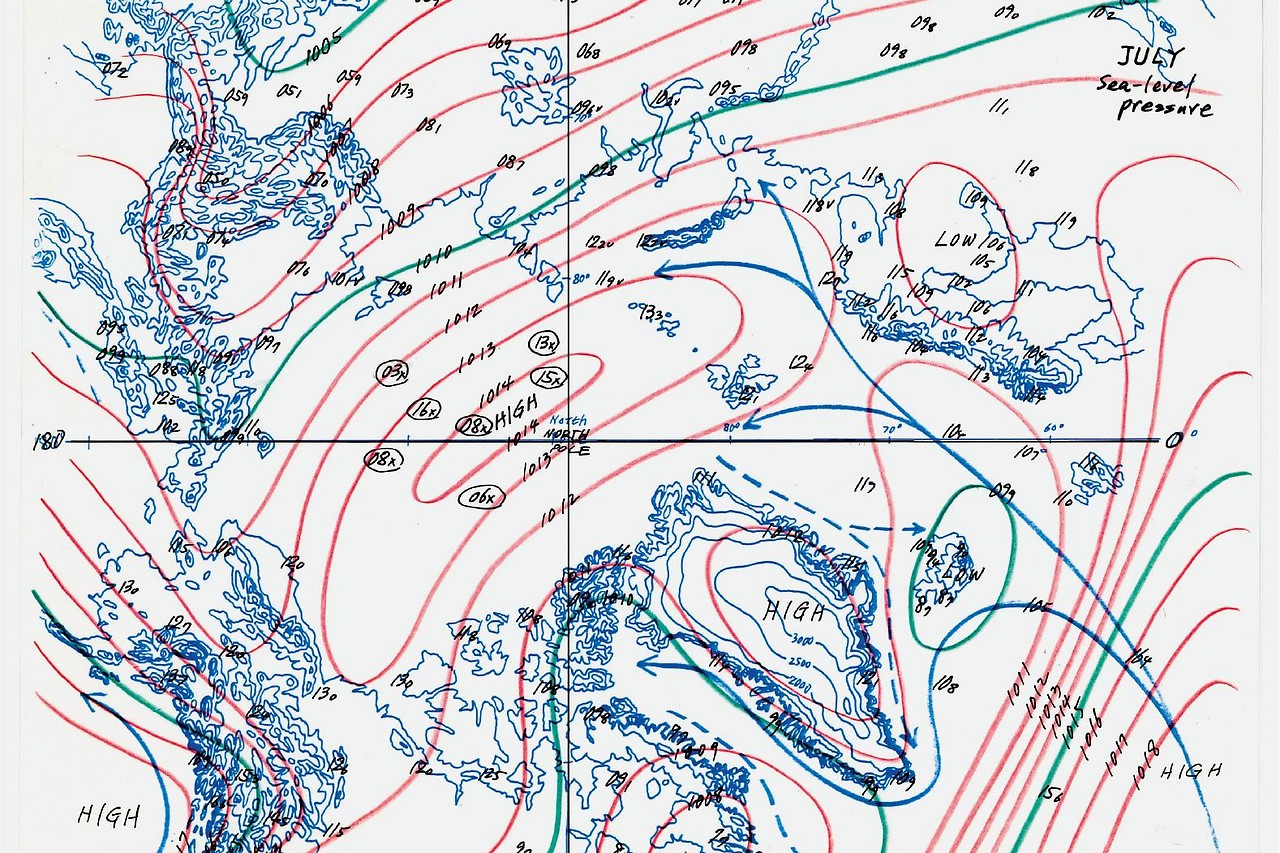

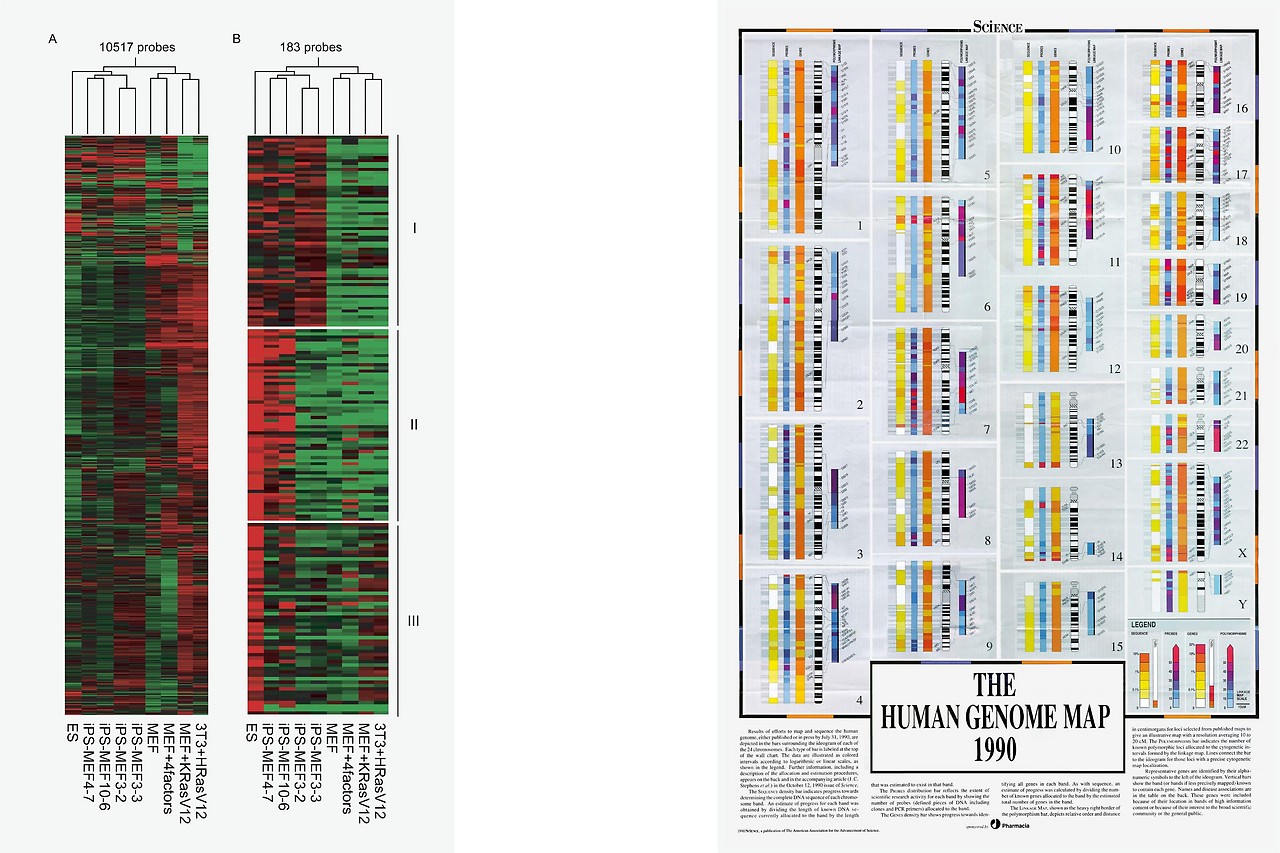

Von einer frühen nautischen Karte des Golfstroms bis zum Coronavirus: Entdeckungen können durch Bilder meist besser erfasst werden als durch Worte. Dabei gingen die teils ikonisch gewordenen Bilder stets mit technischen Umbrüchen im Gleichschritt. Neuerungen wie die Fotografie haben durch die Geschichte die früheren Techniken – etwa Skizzen – nie ganz abgeschafft: „Mit einer Illustration kann man einem zeitlichen Ablauf oder komplexen Datenlagen eine bildliche Form geben, ein Foto gibt lediglich einen einzelnen Augenblick wieder“, erklärt Escardo gegenüber ORF.at. Ein allgegenwärtiges Beispiel sind etwa Karten mit Temperaturverläufen und Klimadiagramme.

Zwischen Kunst und Wissenschaft

Die ersten Wissenschaftsillustrationen im modernen Sinn ortet Escardo zwar schon in handgeschriebenen mittelalterlichen Büchern, die in Klöstern entstanden und wie der 1440 in Italien entstandene „Tractatus de Herbis“ systematisches Wissen, dort in der Pflanzenkunde, durch vergleichende Bildtafeln vermitteln wollten.

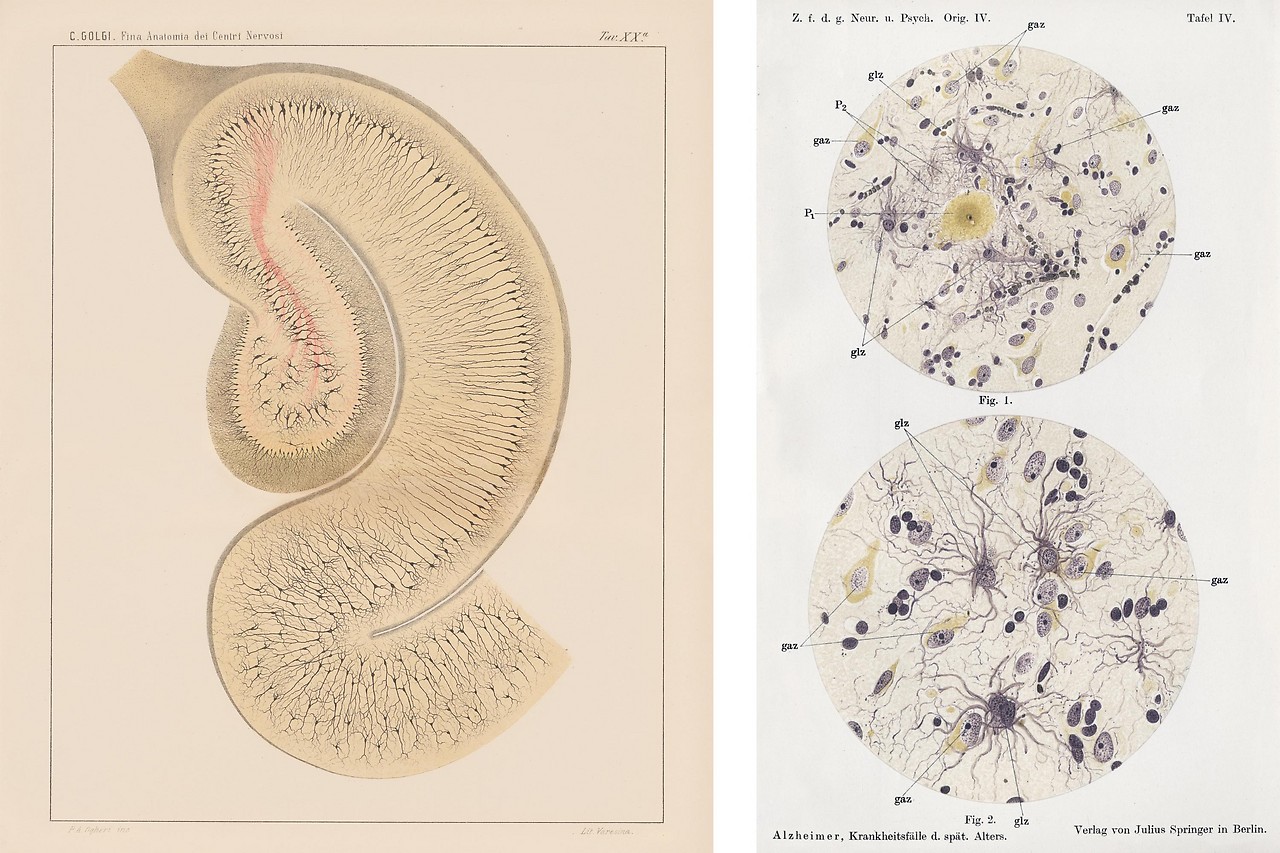

Die Ära einer visuellen Wissenschaftsgeschichte beginnt für sie dennoch erst mit der medialen Revolution der Erfindung des Buchdrucks. Aus der Frühphase dieser Epoche stammt auch Andreas Vesalius’ „De humanis corporis fabrica“ (1543), der erste Anatomieatlas, bei dem Leichen als Anschauungsmaterial für die Studien dienten. Die künstlerische Ausführung der Illustrationen wird dem Alten Meister Tizian zugeschrieben. Hier beginnt eine Faszination für den menschlichen Körper, die bis in die bildende Kunst der Gegenwart reicht.

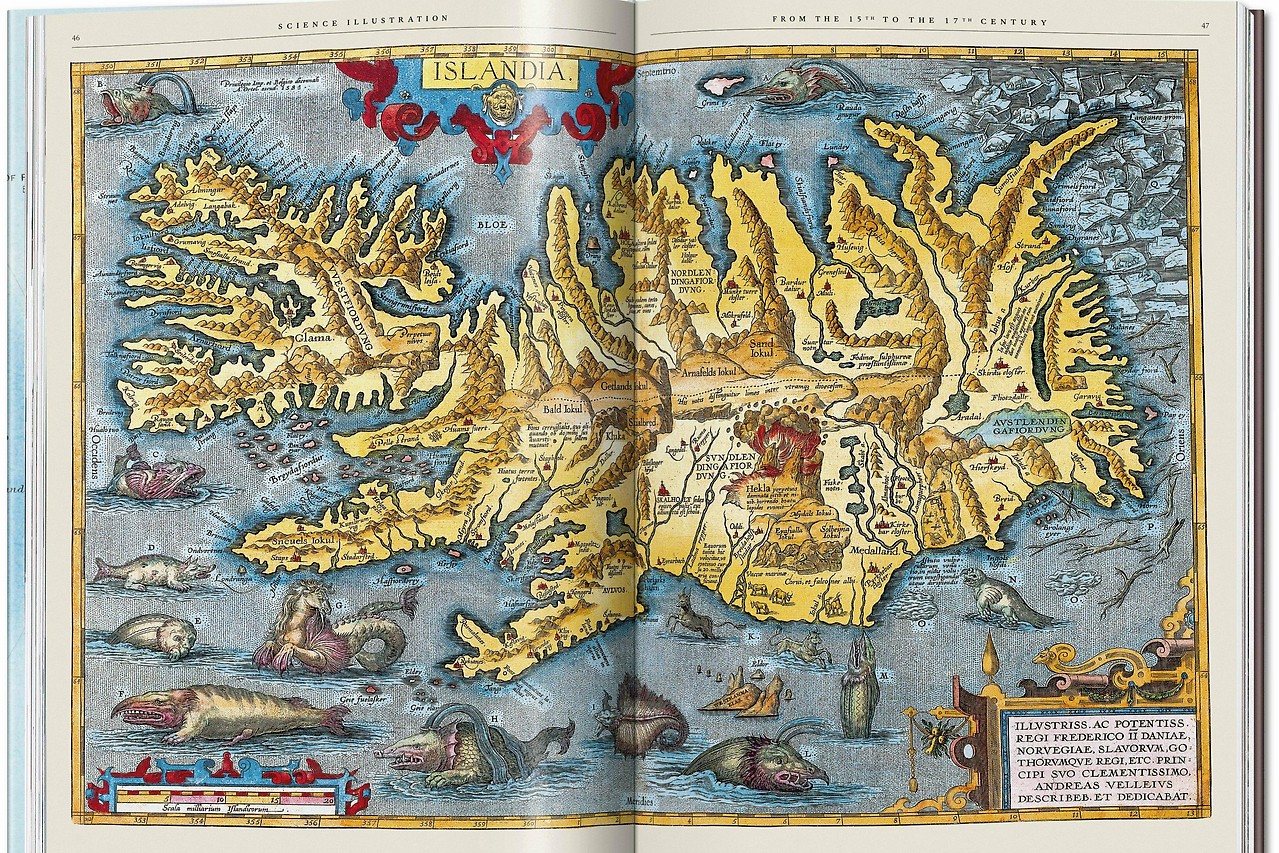

Denn bei wissenschaftlichen Illustrationen gilt, dass sie, je aufwendiger und farbiger sie gestaltet sind, desto eher für allgemeines Publikum produziert wurden. Gerade dort wird die Unterscheidung zwischen Illustration und Kunst dünn – und manche „Erkenntnisse“ sind derart überholt, dass deren Darstellung eher die Fantasie stimuliert, als Wissen veranschaulicht. Das gilt etwa für eine Karte von Island aus Abraham Ortelius’ „Theatrum Orbis Terrarum“ (1585) auf dem es von Seeungeheuern umringt wird, was die Insel eher als gefährliche Gegend kommunizieren sollte, als deren Geografie genau zu beschreiben.

Änderung von Vorstellungswelten

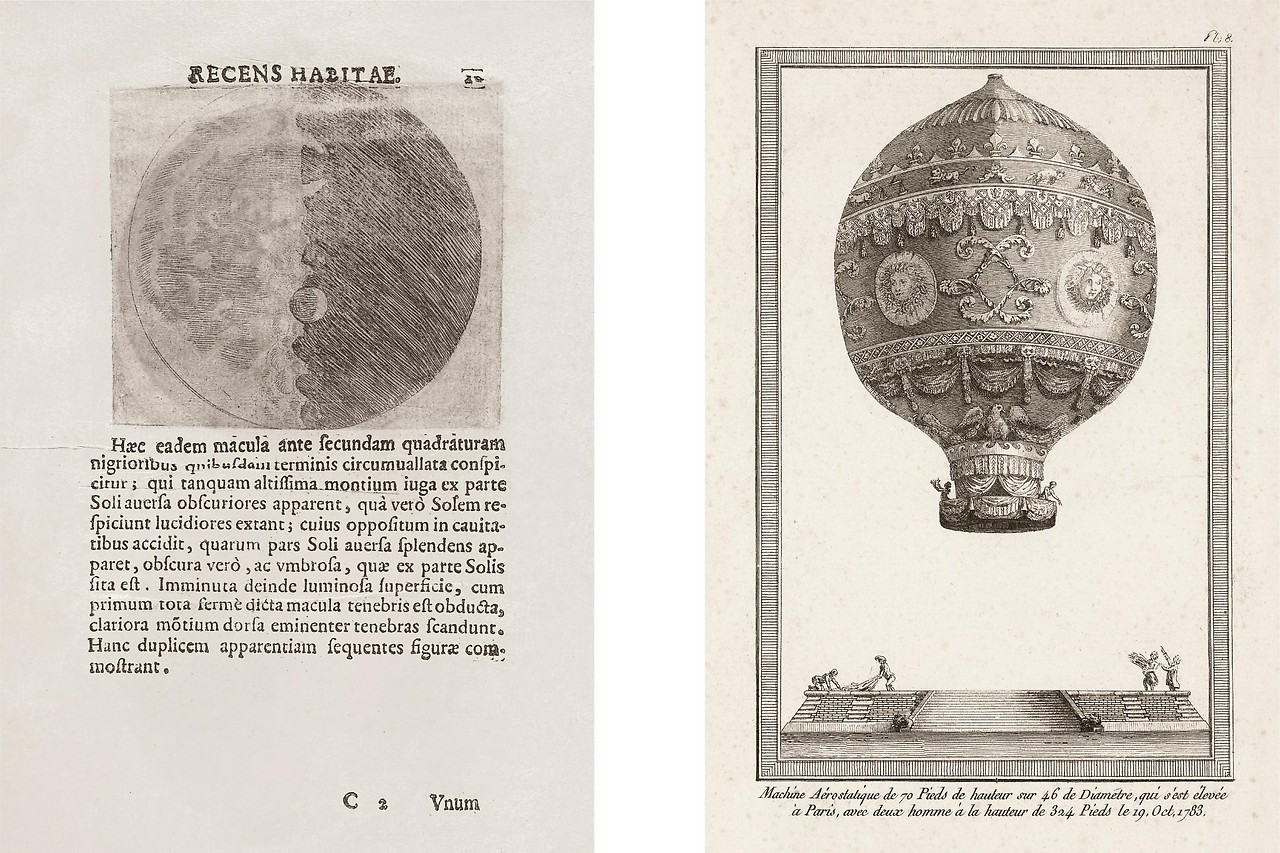

Überhaupt lassen sich anhand der in dem Band versammelten Illustrationen Brüche in den Vorstellungswelten früherer Zeiten nachvollziehen. Galileo Galileis Mondskizzen in seinem „Siderius Nuntius“ (1610) entstanden, nachdem er nach dem Bau von über 60 Prototypen ein Fernrohr bauen konnte, das 20-fache Vergrößerung möglich machte und ihm erschloss, dass der Mond, anders als bis dahin angenommen, eine unregelmäßige und von Kratern übersäte Oberfläche besitzt.

Dieser Ausweitung in den Weltraum entspricht eine weitere in deutlich kleinere als bis dahin bekannte Räume: 1665 veröffentlichte Robert Hooke die Ergebnisse seiner Experimente mit einem Mikroskop – seine „Micrographia“ wurde laut Escardo zum ersten populärwissenschaftlichen Bestseller, in dem der englische Wissenschaftler den Begriff „Zelle“ prägte. Darin befindet sich eine der Lieblingsillustrationen der Autorin, eine detaillierte Skizze eines Flohs: „Für die Menschen damals war ungeheuer faszinierend, ein so kleines Lebewesen vergrößert abgebildet zu sehen.“

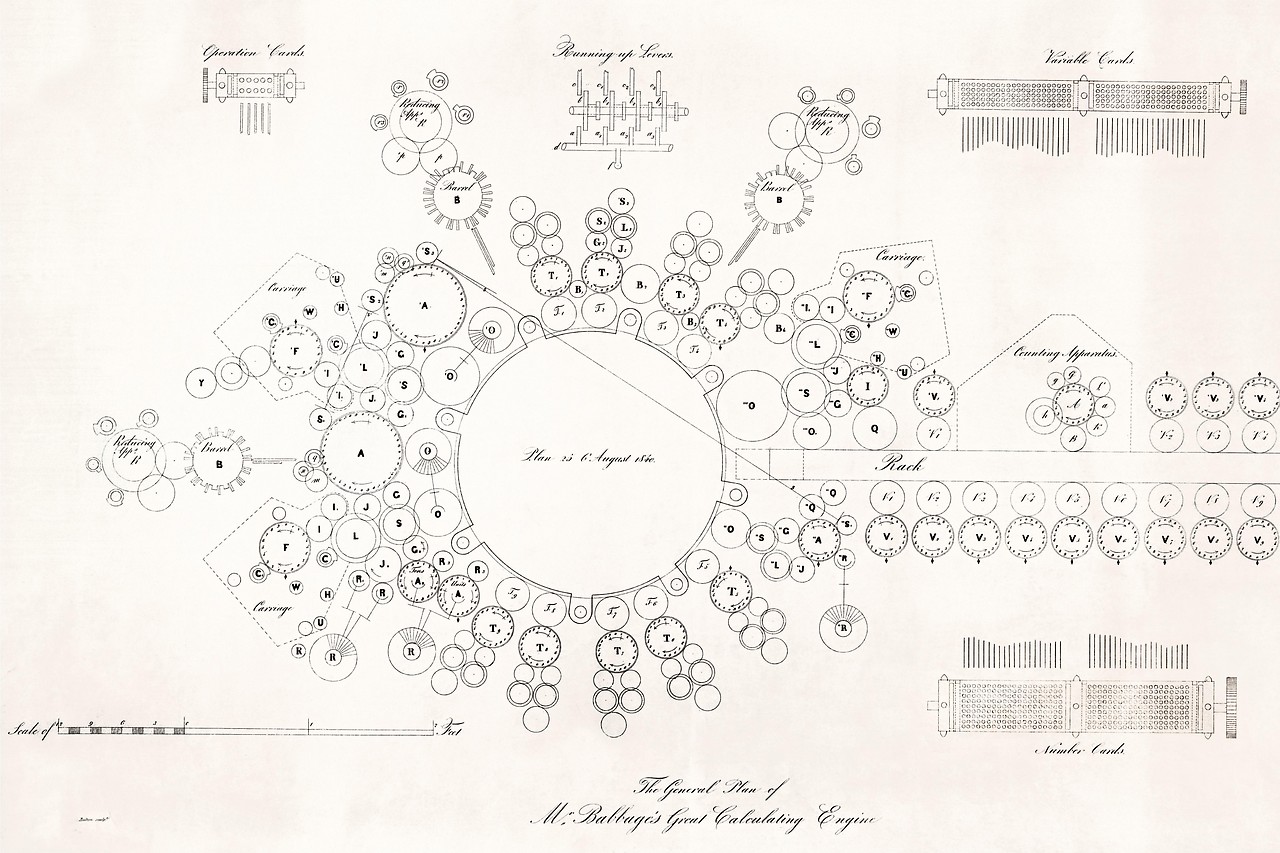

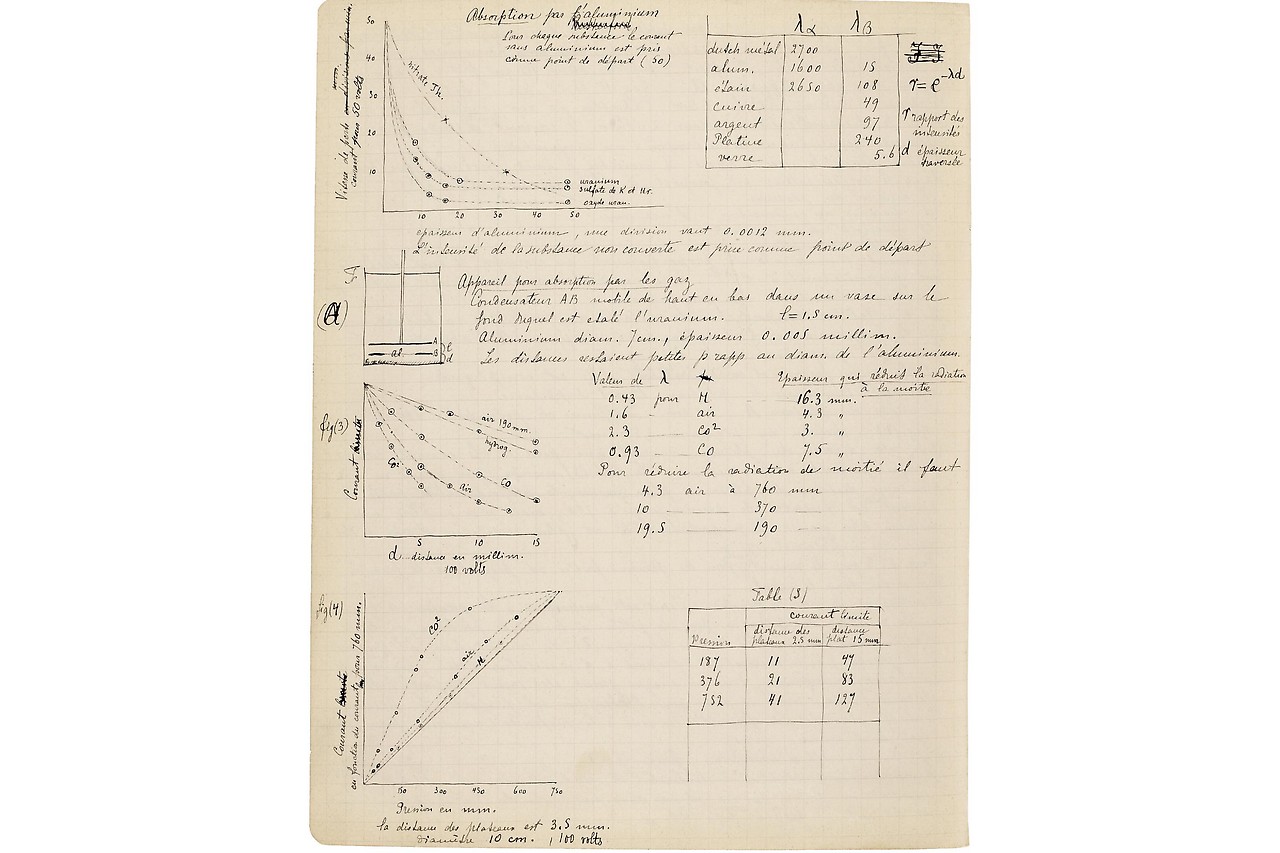

Nur allzu oft bewegte sich das auf Bildern skizzierte an der Grenze des Glaubhaften für die Zeitgenossen: Das galt bestimmt für die ersten automatischen Roboter des Erfinders Jaques de Vaucanson Mitte des 18. Jahrhunderts genauso wie für die Darstellung des ersten bemannten Fluges mit einem Heißluftballon durch die Brüder Joseph und Jacques Montgolfier 1783 und die technischen Skizzen für die ersten Versuche der Radiokommunikation des Ingenieurs Nikola Tesla 1896.

Abbildung und Vorstellung

Während die Illustration oft gewonnene Erkenntnisse vermittle, operiere sie in anderen Bereichen am Ursprung der wissenschaftlichen Ideen, so Escardo. Nicht nur in der Technik steht die Skizze am Anfang des Entstehungsprozesses, auch in der Architektur folgt das Gebäude dem Entwurf.

Auf die Frage nach der gelungensten Wissenschaftsillustration verweist sie auf den russischen Chemiker Dmitri Iwanowitsch Mendelejew, der 1869 die damals 63 bekannten chemische Elemente in seinem Periodensystem darstellte – allerdings ließ er in seiner Darstellung Platz für jene Elemente, deren Existenz er noch vor deren Entdeckung berechnen konnte. Wissen, das macht Escardo mit ihrem historischen Längsschnitt deutlich, bedurfte und bedarf noch immer der Kraft des Visuellen, gerade wenn es über einen kleinen Kreis von Spezialisten hinaus vermittelt werden soll.