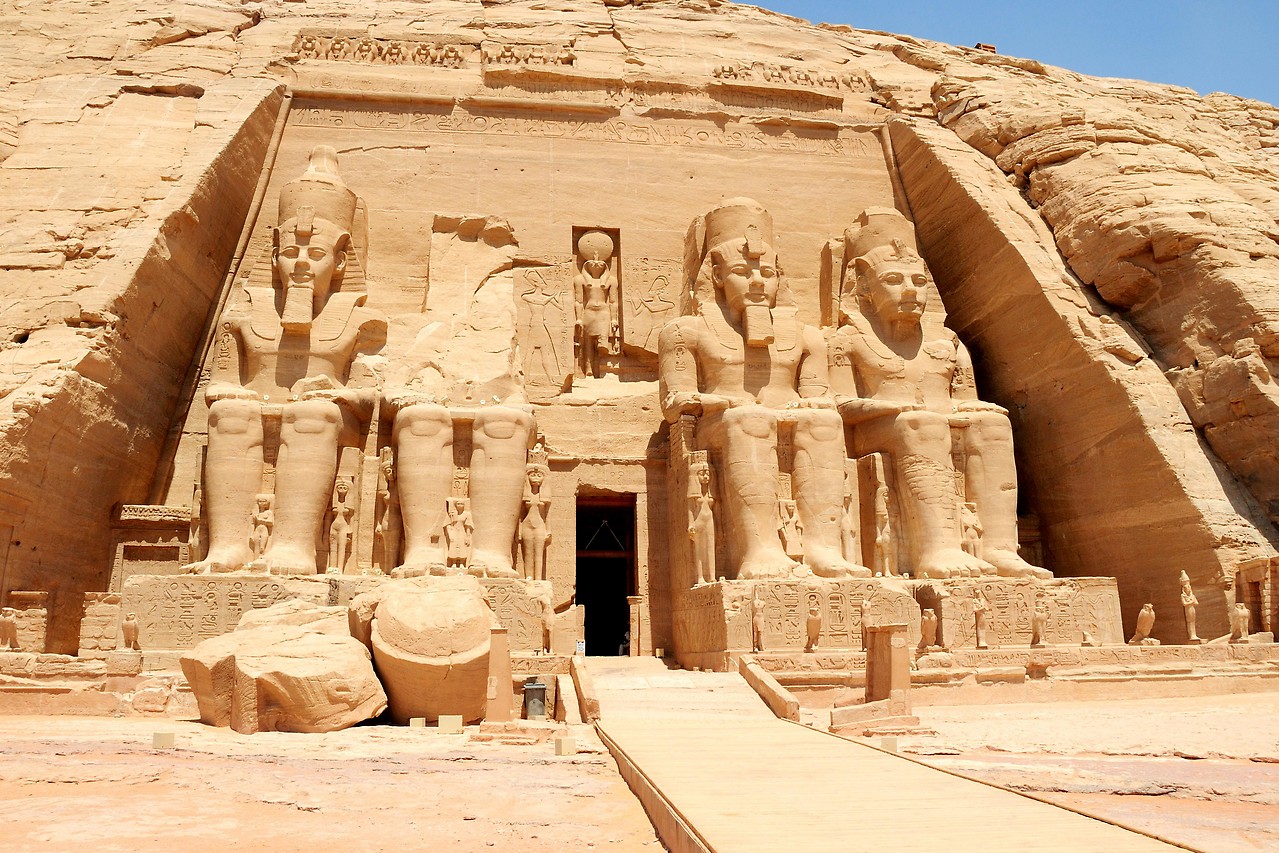

Am 16. November 1972 wurde das „Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt“ in Paris verabschiedet. Anstoß dafür waren unter anderem die Tempel von Abu Simbel in Ägypten, die im Zuge eines Staudammbaus zu versinken drohten – und nur durch eine gemeinsame Rettungsaktion für die Nachwelt erhalten werden konnten.

50 Jahre später ist der sprichwörtliche Untergang des Welterbes wieder Thema in Ägypten, diesmal auf der UNO-Weltklimakonferenz (COP27). Anstelle von steigenden Flusspegeln geht es nun etwa um steigende Meeresspiegel und schmelzende Gletscher – und darum, wie man das Welterbe davor schützen kann.

Ein Drittel aller Naturerbestätten in Gefahr

Die Klimakrise sei, so heißt es seitens der UNESCO, „zu einer der größten Bedrohungen“ für das Kultur- und Naturerbe geworden. Eine von drei Naturstätten und eine von sechs Kulturerbestätten sei derzeit durch den Klimawandel bedroht, ist in der Aussendung „Die Lösungen der UNESCO für die Auswirkungen des Klimawandels auf die Kultur“ zu lesen.

Und weiter: „In den vergangenen Monaten und Jahren haben wir erlebt, wie Kultur- und Naturerbestätten, darunter viele UNESCO-Welterbestätten, durch Waldbrände, Überschwemmungen und Stürme bedroht wurden.“ In Österreich zeigt sich das derzeit etwa am Beispiel Neusiedler See. Der Teil des länderübergreifenden Welterbes „Ferto“ erreichte im Sommer aufgrund der Hitze einen fast historischen Pegeltiefstand.

In Gefahr ist vor allem der „außergewöhnliche universelle Wert“ der Stätten. Dieser Wert ist es, der ein Bauwerk, Gebäude, ein Naturdenkmal oder eine Landschaft erst zum Welterbe macht. Das kann etwa ein „Meisterwerk der menschlichen Schöpferkraft“ oder eine „überragende Naturerscheinung“ sein. Zu beurteilen, ob ein solcher Wert vorliegt, obliegt letztlich dem Welterbekomitee, das sich aus 21 gewählten Vertragsstaaten zusammensetzt.

Zum Schutz verpflichtet – aber zu welchem?

Mit einer Eintragung als Welterbe verpflichten sich die Staaten dazu, den Schutz der Kultur- bzw. Naturstätte zu garantieren und diese für künftige Generationen zu bewahren. Der Schutz vor Zerstörung inkludiert zweifellos auch jenen vor Umwelteinflüssen oder Extremwetterereignissen sowie Klimaschutz generell.

1.100 Stätten

Auf der Welterbeliste stehen mehr als 1.100 Kultur- und Naturstätten in 167 Ländern. 51 davon gelten als bedroht. Österreich ist auf der Liste mit zwölf Welterbestätten vertreten.

Am Beispiel historischer Städte zeigt sich aber der Konflikt, der hierbei auftreten kann. So gilt das historische Zentrum der Grazer Altstadt aufgrund seiner vielfältigen Baukultur als Welterbe – was unter anderem aber dazu führt, dass auf den ikonischen roten Ziegeldächern keine Solaranlagen angebracht werden können. Zum Ärger von Klimaschützerinnen und Klimaschützern.

Was ist also schützenswert? Klima oder Kultur? Seitens der Österreichischen UNESCO-Kommission (ÖUK) erklärt man dazu gegenüber ORF.at, die Bewahrung von Kultur- und Naturerbe sei ein „multidimensionales Thema“, das eine strategische Steuerung von Maßnahmen erfordere. So müsse sich etwa im Falle von Solaranlagen in historischen Altstädten nicht zuletzt die Frage der Effizienz gestellt werden: Handle es sich bei der historischen Dächerlandschaft um eine geeignete Fläche und falle diese angesichts „hektarweise freier Gewerbegebietsflächen wirklich ins Gewicht“? Schließlich betrage in Graz die Welterbeschutzzone nicht einmal ein Prozent der Gesamtfläche der Stadt.

Welterbe als „aktiver Beitrag zur Nachhaltigkeit“

Betont wird seitens der ÖUK, dass der Schutz des Kultur- und Naturerbes und Klimaschutz keineswegs einander ausschließende Gegensatzpaare seien, vielmehr könne etwa der Erhalt von baukulturellem Erbe und der Schutz von Kultur- und Naturlandschaften aktiven Beitrag zur Nachhaltigkeit liefern.

„Welterbe bewahren bedeutet auch, natürliche und kulturelle Ressourcen zu erhalten. Nicht umsonst ist der Schutz des UNESCO-Welterbes auch explizit Teil der Nachhaltigkeitsziele der UNO-Agenda 2030.“ Als Beispiel für den Beitrag von Welterbe zum Klimaschutz wird hierbei etwa das Welterbe „Alte Buchenwälder und Buchenurwälder der Karpaten und anderer Regionen Europas“ genannt, dessen Urwälder einen „essenziellen CO2-Speicher“ darstellten.

Enge Zusammenarbeit mit Ländern

Was die konkrete Strategie betrifft, so arbeite man bei der UNESCO eng mit den Ländern und Gemeinden der Mitgliedsstaaten zusammen, heißt es in der Aussendung zum Klimawandel weiter. Das beginne etwa bei der Bereitstellung von Daten für eine verbesserte Überwachung der Auswirkungen der Klimakrise auf das Kulturerbe bis hin zur Umsetzung von Maßnahmen zur Abschwächung und Adaption an die Klimakrise.

Als Positivbeispiel wird – trotz fehlender Solarpaneele – hierbei der fußgängerfreundliche Umbau der Grazer Innenstadt genannt. Die Initiative der Neugestaltung und Begrünung historischer Straßen und öffentlicher Räume ziele darauf ab, den nicht motorisierten Verkehr zu fördern und den urbanen Hitzeinseleffekt abzuschwächen, so das Welterbezentrum.

Appell an Politik

Dennoch sieht man sich auch in Österreich mit großen Herausforderungen konfrontiert. Anlässlich des Jubiläums zu 30 Jahre Ratifizierung der Welterbekonvention durch Österreich fordere die Österreichische Welterbestätten-Konferenz in einem offenen Brief von der Politik grundlegende Maßnahmen, „um das weltweit bedeutende Kultur- und Naturerbe Österreichs weiterhin für kommende Generationen zu bewahren“.

Hierbei bedürfe es solider rechtlicher, finanzieller und struktureller Rahmenbedingungen, um den kommenden Herausforderungen begegnen zu können – „insbesondere des Klimawandels“.