In Deutschland herrscht keine Einigkeit über den Atomausstieg, der bereits 2011 von der CDU/CSU-FDP-Regierung beschlossen worden war. Fast zwei Drittel der Deutschen sprachen sich zuletzt in einer Umfrage gegen die Abschaltung der letzten AKWs aus. Noch bis zuletzt kritisierten die deutsche Wirtschaft und die FDP, Teil der „Ampelkoalition“ mit SPD und Grünen, den deutschen Atomausstieg. FDP-Vize Wolfgang Kubicki bezeichnete die AKW-Abschaltung als „dramatischen Irrtum“.

Für den deutschen Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist der Ausstieg aber „unumkehrbar“. Am Samstag werden die AKWs Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland in den Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen eingestellt. Die FDP will die AKWs noch in Reserve halten. Habeck will dort aber „früher oder später in den Rückbau gehen“.

Mindestens sechs Jahrzehnte für Rückbau und Lagerung

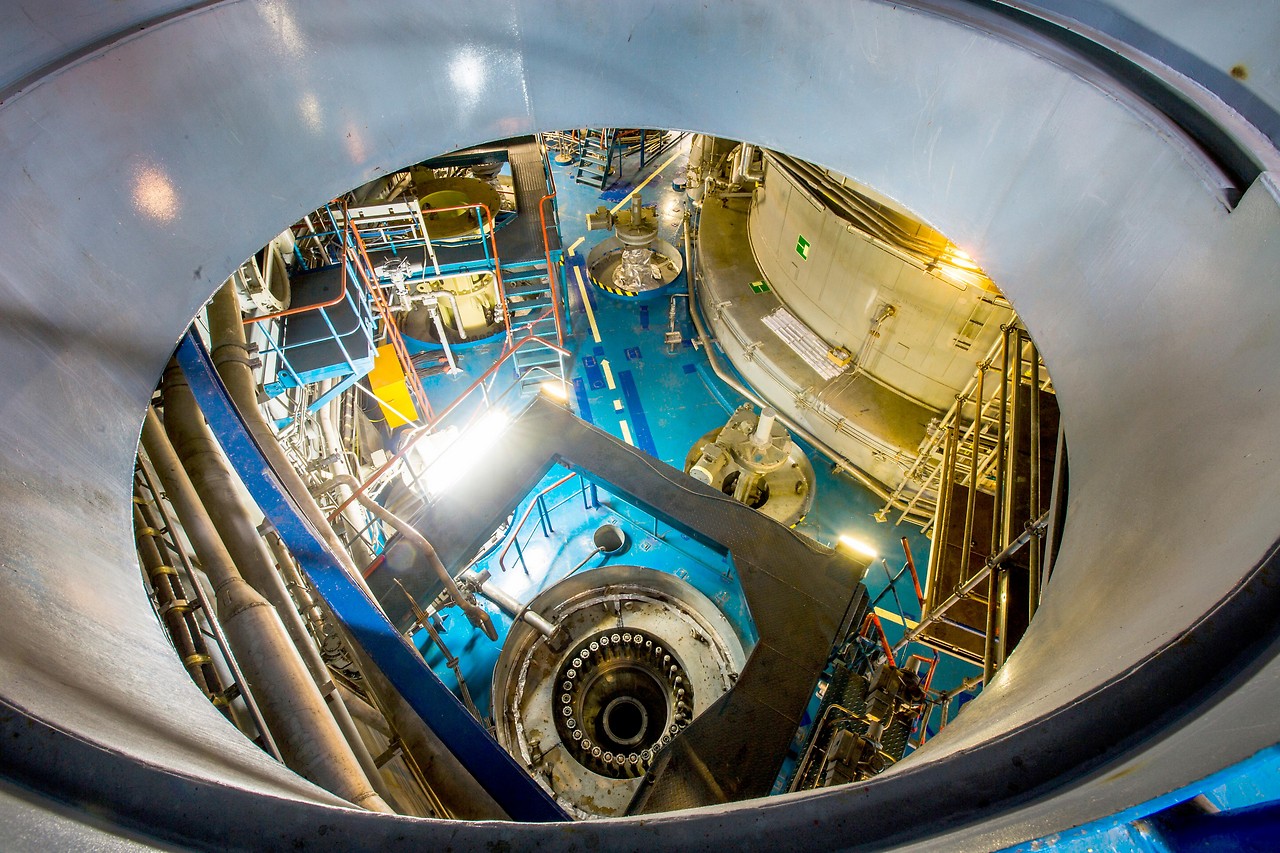

Zunächst geht es nach der Trennung der Kraftwerke vom Netz um eine weitere Kühlung der Reaktoren. In den Tagen nach der Abschaltung müssen pro Kraftwerk 193 Brennelemente aus dem Reaktorkern in wassergefüllte Lagerbecken gebracht werden. Für den Rückbau der Anlagen sind jeweils eigene Genehmigungen notwendig.

Das deutsche Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) und das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) rechnen noch mit mindestens 60 Jahren, die „für den Rückbau und die langzeitsichere Lagerung der Hinterlassenschaften“ benötigt werden.

Größtes Abrissprojekt in AKW Greifswald

Wie aufwendig und langwierig der Rückbau eines AKWs ist, zeigt das Beispiel des Kernkraftwerks Greifswald bei der deutschen Gemeinde Lubmin, wo seit fast drei Jahrzehnten laut dem zuständigen Entsorgungswerk für Nuklearanlagen (EWN) das größte AKW-Abrissprojekt in Europa vorangetrieben wird. Diese Anlage wurde bereits 1990 abgeschaltet, 1995 wurde der Rückbau genehmigt.

Nach Angaben des deutschen Kerntechnik-Branchenverbandes KernD dauert allein die Nachbetriebsphase in der Regel vier bis fünf Jahre. In dieser Phase werden die Brennelemente aus der Anlage in das Standortzwischenlager gebracht und Anlagenteile abgebaut. Erst danach beginnt die eigentliche Stilllegungsphase.

Enormer Aufwand, hohe Kosten

Vor dem Abbau des Kraftwerks muss das gesamte Inventar aus dem Kontrollbereich – von Möbeln bis zu technischer Ausstattung – sowie auch der Reaktordruckbehälter in kleine Stücke zerteilt werden, radioaktive Kontamination an der Oberfläche entfernt und dann die verbleibende Radioaktivität gemessen werden. Je nach Strahlendosis wird der Müll unterschiedlichen Bereichen zugeordnet, vom Recycling bis zum Endlager. Die EWN rechnet damit, dass im AKW Greifswald insgesamt 1,8 Mio. Tonnen abgebaut und eingeteilt werden müssen.

Der Aufwand sei enorm, sagte Jörg Meyer, verantwortlich für den Rückbau im AKW Greifswald, gegenüber dem Magazin „Spektrum der Wissenschaft“. Allein die Mitarbeitende müssen mehrfach die Kleidung wechseln und aufwendige Sicherheitsprozeduren durchlaufen. Die Kosten betragen je nach Reaktorblock mindestens eine Milliarde Euro pro Block. Die Baustelle in Greifswald wird noch einige Jahre in Anspruch nehmen. Einige Reaktordruckbehälter sind so stark verstrahlt, dass sie erst in rund 40 Jahren bearbeitet werden können, berichtet das Wissenschaftsmagazin.

Endlagerung nach wie vor ungeklärt

Völlig offen ist auch noch die Frage der Endlagerung hoch radioaktiven Mülls, der über Hunderttausende Jahre strahlt. Bisher gibt es weltweit kein Endlager dafür. Nur die Schweiz und Finnland haben konkrete Pläne, wo eines entstehen könnte.

In Deutschland soll nun bis Anfang der 2030er Jahre ein Standort dafür gefunden und bis 2050 betriebsbereit gemacht werden. Gesetzlich ist in Deutschland geregelt, dass der radioaktive Müll unterirdisch für mindestens eine Million Jahre sicher gelagert werden muss, aber jederzeit auch wieder an die Oberfläche zu holen sein soll.

Der Anti-Atomkraft-Sprecher der österreichischen Grünen, Martin Litschauer, forderte nicht nur eine Lösung für den Atommüll, sondern einen Ausstieg Deutschlands aus der gesamten Lieferkette. So solle Deutschland auch aus der Brennstoffaufbereitung aussteigen und die Uranimporte aus Russland beenden.

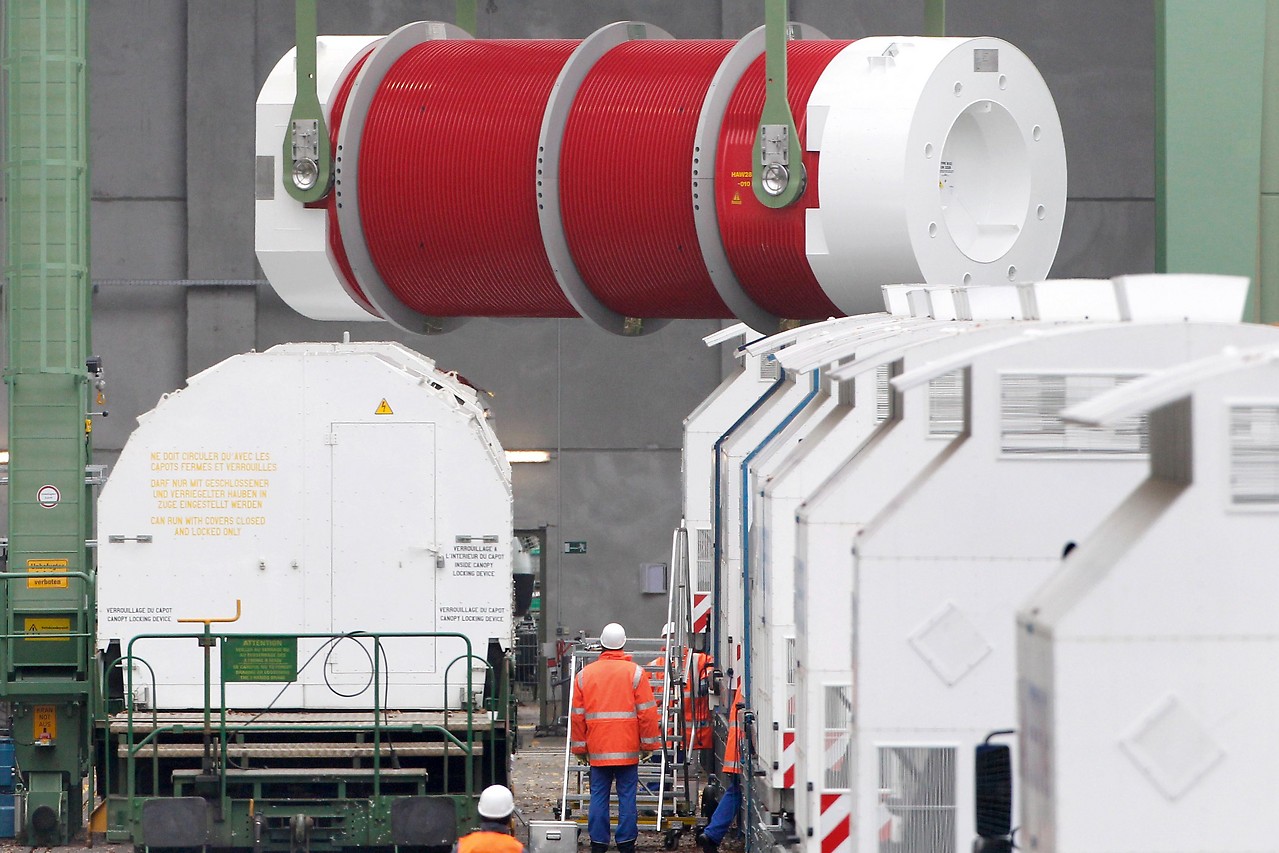

Hunderttausende Tonnen radioaktiver Abfall

Hoch radioaktiver Abfall wird derzeit in Hunderten Behältern (Castoren) auf ehemaligen AKW-Geländen und im niedersächsischen Salzstock Gorleben zwischengelagert. Die Menge dieses gefährlichsten Abfalls wird vermutlich auf 27.000 Kubikmeter steigen. Zudem müssten laut BASE-Präsident Wolfram König rund 600.000 Kubikmeter an „schwach- und mittel radioaktiven Abfällen sicher entsorgt werden“.

Während für den Rückbau der Kraftwerke die Konzerne und letztlich indirekt die Konsumenten und Konsumentinnen aufkommen, ist die Frage der Finanzierung der Entsorgung geklärt. Bereits 2017 überwiesen die Atomkonzerne wie Eon, RWE und EnBW insgesamt rund 24 Mrd. Euro, um die Kosten für Zwischen- und Endlagerung zu finanzieren.