Filmarchiv Austria

Filmarchiv Austria

Als die Juden aus Wien verschwanden

Filmarchiv Austria

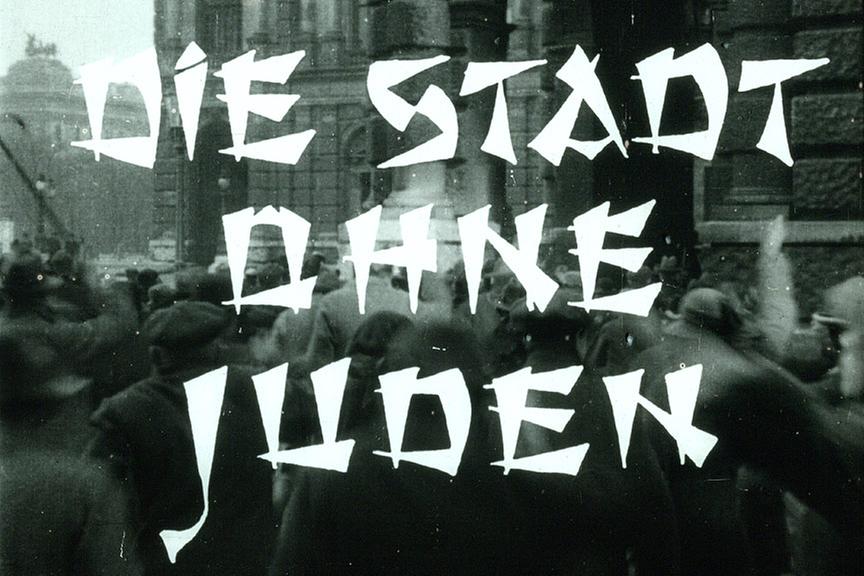

Jüdinnen und Juden, die auf dem Bahnhof Abschied nehmen von ihren Liebsten. Eine Frau, die auf dem Bahnsteig zusammenbricht, aus Angst vor der Fahrt ins Ungewisse. Ein alter Mann mit Rauschebart, der weinend an einer Laterne lehnt. Orthodoxe Juden, die sich auf den Weg machen aus ihren Häusern und von Polizisten mit Gewehren aus der Stadt in eine verschneite Hügellandschaft geleitet werden. Die auf dem Weg noch schnell ein wenig Heimaterde in ein Tuch packen und zu Gott beten, auf dass er ihren Peinigern vergeben möge.

Filmausschnitt: Die Juden müssen die Stadt verlassen

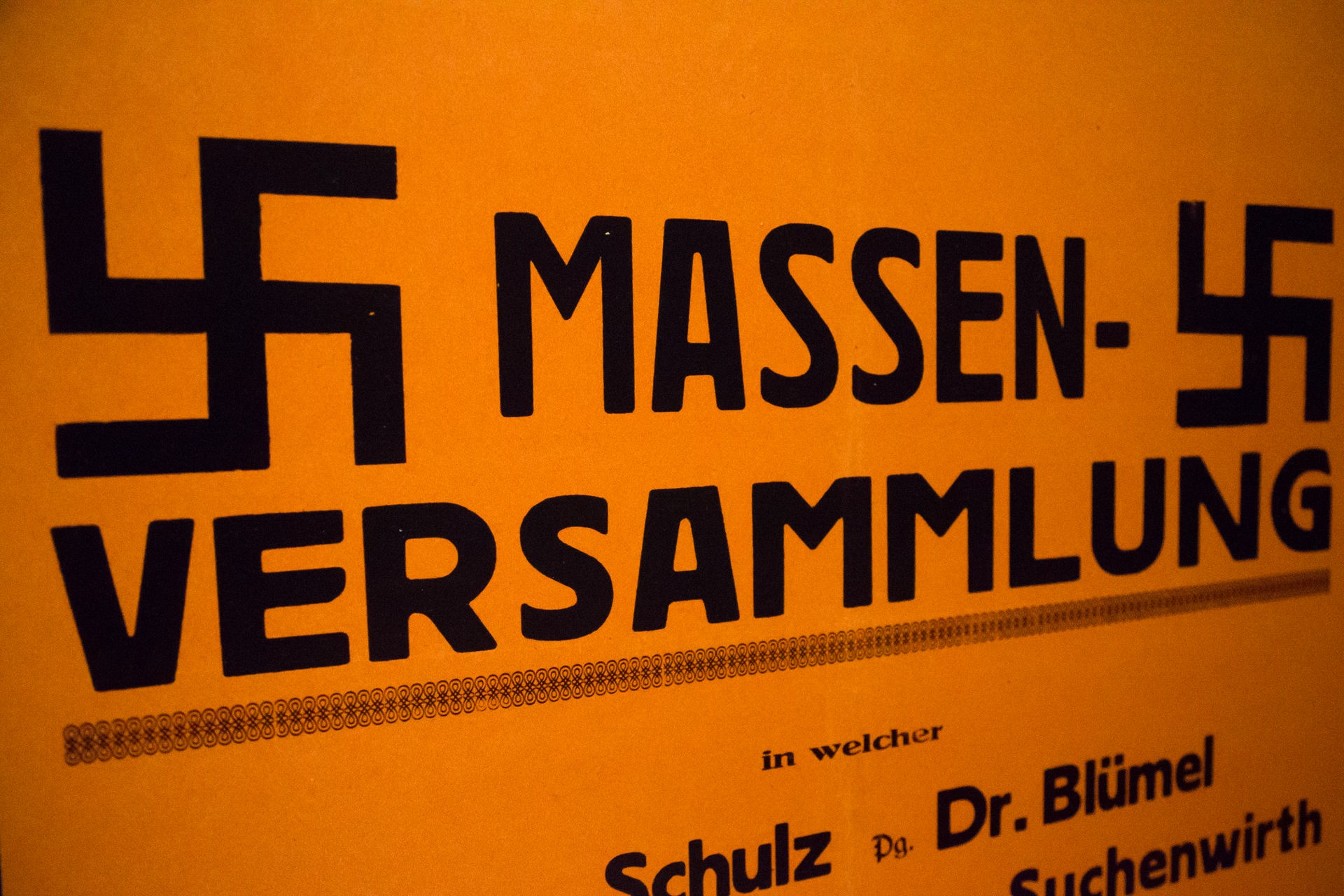

Mit Szenen wie diesen machte Breslauer in „Die Stadt ohne Juden“ die Brutalität der Vertreibung deutlich. Sie spielen im fiktiven Staat Utopia, der in einer schweren wirtschaftlichen Krise steckt. Das Volk macht die Jüdinnen und Juden für die Misere verantwortlich. Aus dem alltäglichen Antisemitismus wird ein politischer: Vor dem Parlament demonstrieren die Menschen; sie fordern nicht nur die Schaffung von Arbeitsplätzen und gerechten Lohn, sondern auch die Ausweisung der jüdischen Bevölkerung. Der Bundeskanzler gibt dem Druck der Straße nach, die Abgeordneten verabschieden ein Gesetz, das die Juden zum Verlassen des Landes zwingt. Als der Kanzler auf dem Balkon seines Amtssitzes verkündet: „Wir können zufrieden sein. Alles Fremde hat das Land verlassen“, strömen die Menschen auf die Straßen und zünden Feuerwerke.

Doch die Feierstimmung ist nur von kurzer Dauer: Der wirtschaftliche Verfall beschleunigt sich, die Inflation steigt und mit ihr die Lebensmittelpreise. Auch der gesellschaftliche Fortschritt gerät ins Stocken: Wo einst modebewusste Menschen Großstadtflair versprühten, regieren nun Lodenjanker und Steirerhut. Konditoreien werden aufgrund mangelnder Nachfrage zu Stehbierhallen umfunktioniert. Utopias Hauptstadt „verdorft“.

Szenen, die einem „die Luft abschnüren“

Breslauers Film war weltweit der erste, der den damals grassierenden Antisemitismus explizit aufgriff und in eine satirische Dystopie übersetzte. Diese Beschäftigung mit dem Judenhass sei es auch, die den Film zu „mehr als einem österreichischen Spielfilm“ mache, sagt Nikolaus Wostry, Geschäftsführer und Sammlungsleiter des Filmarchivs Austria. „Er liefert Bilder, die bedrückend sind aus dem Wissen heraus, was tatsächlich möglich war. Dass Wien tatsächlich zur Stadt ohne Juden wurde und dass dies auf mörderische Weise passiert ist.“ Für Filmarchiv-Direktor Ernst Kieninger gehört „Die Stadt ohne Juden“ zum „Zentralbestand des filmischen Erbes Österreichs. Und zwar deshalb, weil er eine extreme Gegenwartsrelevanz hat.“

Filmarchiv Austria

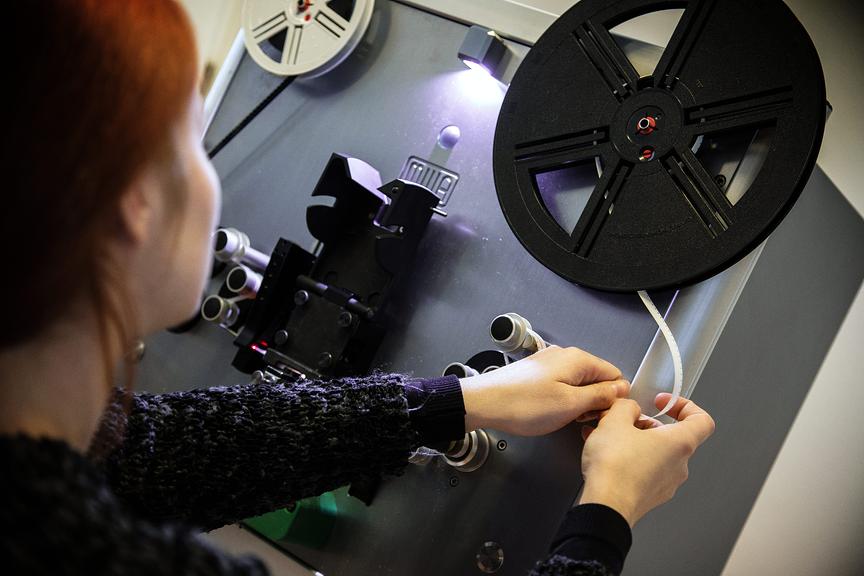

Filmarchiv AustriaDie bisher bekannte, unvollständige Fassung des Films basiert auf einer Kopie, die 1991 in Amsterdam gefunden wurde. Dort war der Film 1933 aufgeführt worden - damals schon als Kritik an der Machtergreifung Adolf Hitlers in Deutschland. Sie ist unter anderem auf der Streamingplattform Flimmit zu sehen. Die in Paris entdeckte französische Fassung ist laut Wostry nicht gänzlich anders als jene aus den Niederlanden. Und doch ermögliche sie einen frischen Blick auf Breslauers Werk: „Der Film ist wesentlich komplexer als bisher bekannt.“

In der französischen Fassung liege der Fokus viel stärker auf den Opfern. Das manifestiert sich in Szenen, die das jüdische Gemeinschaftsleben abbilden, etwa in der Synagoge. Außerdem wurden in Frankreich Sequenzen gezeigt, in denen Juden auf offener Straße angegriffen werden. „Wenn man so etwas in einem Roman liest, hat man eine abstrakte Distanz. In Filmbildern ausgedrückt schnürt es einem die Luft ab“, so Wostry. Allen drastischen Szenen zum Trotz endet Breslauers Satire versöhnlich. In der vom Filmarchiv erarbeiteten Neufassung, die Szenen aus der niederländischen und der französischen Version enthält, wird dieser Schluss nun erstmals komplett auf der Leinwand gezeigt.

Ein „Do-it-yourself-Projekt“

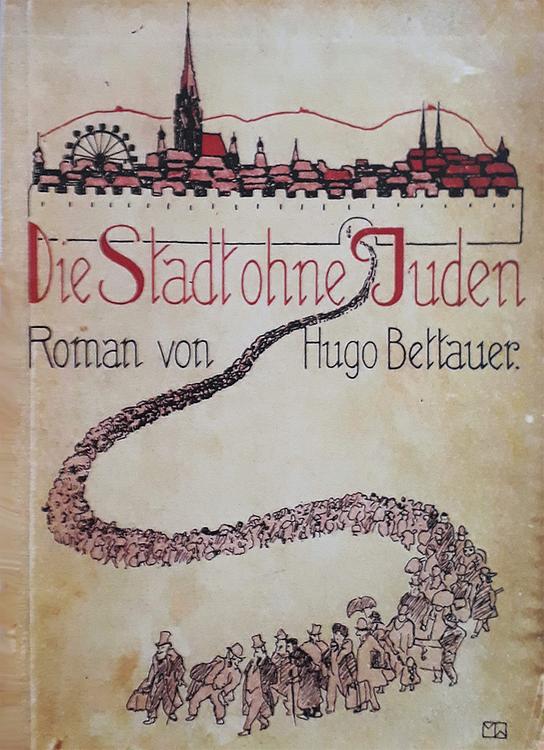

Seine Premiere feierte „Die Stadt ohne Juden“ in Wien am 5. Juli 1924. Zwei Jahre zuvor hatte der Schriftsteller und Zeitschriftenherausgeber Bettauer mit seinem gleichnamigen, politisch und satirisch weitaus schärferen Roman einen Besteller gelandet. Breslauer und seine Drehbuchkoautorin Ida Jenbach schliffen die Ecken und Kanten der von bürgerlichen und liberalen Medien kritisierten und von deutschvölkischen Zeitungen angefeindeten Buchvorlage ab. Die Handlung wurde von Wien ins fiktive Utopia verlegt. Die politischen Parteien blieben, anders als bei Bettauer, namenlos. Provokante Kapitel des Romans - etwa eines, in dem sich Prostituierte über die Ausweisung ihrer reichen jüdischen Klienten beklagen - ließ der Film weg. Dafür setzten Breslauer und Jenbach auf Klamauk. Der junge Hans Moser durfte in seiner erst zweiten Leinwandrolle überhaupt als antisemitischer Rat Bernart auch humoristisch glänzen.

Filmarchiv Austria

Filmarchiv AustriaDie Geschichte hinter der Filmproduktion lässt sich nicht mehr lückenlos nachvollziehen. Einige bekannte Details legen allerdings nahe, dass der Regisseur sein Projekt mit großem Ehrgeiz vorantrieb. „Breslauer hat keine arrivierte Filmfirma finden können“, so Kieninger, „er hat, was man so rekonstruieren kann, in einer Art Crowdfunding-Initiative einige Privatpersonen gefunden, die ihn bei der Realisierung unterstützt haben.“ Die Produktionsgesellschaft habe der Regisseur selbst gegründet. „Der Film ist ein Do-it-yourself-Projekt gewesen, das Breslauer mit wahrscheinlich relativ hohem persönlichen Risiko umgesetzt hat“, sagt Kieninger.

Kritik, Gewalt und ein politischer Mord

Der Film lief in den großen Wiener Premierenkinos. Zu sehen war er in den 1920ern auch in Berlin und New York (als „The City Without Jews“). Kommerziell war die Verfilmung zwar kein Flop, der wirtschaftliche Erfolg blieb aber hinter dem der Romanvorlage zurück. Während das Publikum den Film annahm, fielen die Kritiken zwiespältig aus. „Einem Unterhaltungsfilm ohne kulturkämpferischen Ehrgeiz könnte man die unglaublichen logischen Fehler vielleicht noch nachsehen. Aber ein Problemdrama darf nicht auf Schritt und Tritt Lücken im Aufbau und Lächerlichkeiten in der Beweisführung zeigen“, schrieb die „Arbeiter-Zeitung“, das Parteiorgan der Sozialisten. Die „Neue Freie Presse“ sah den Film an einer „gewissen Oberflächlichkeit“ leiden, würdigte jedoch die Leistung der Schauspielerinnen und Schauspieler.

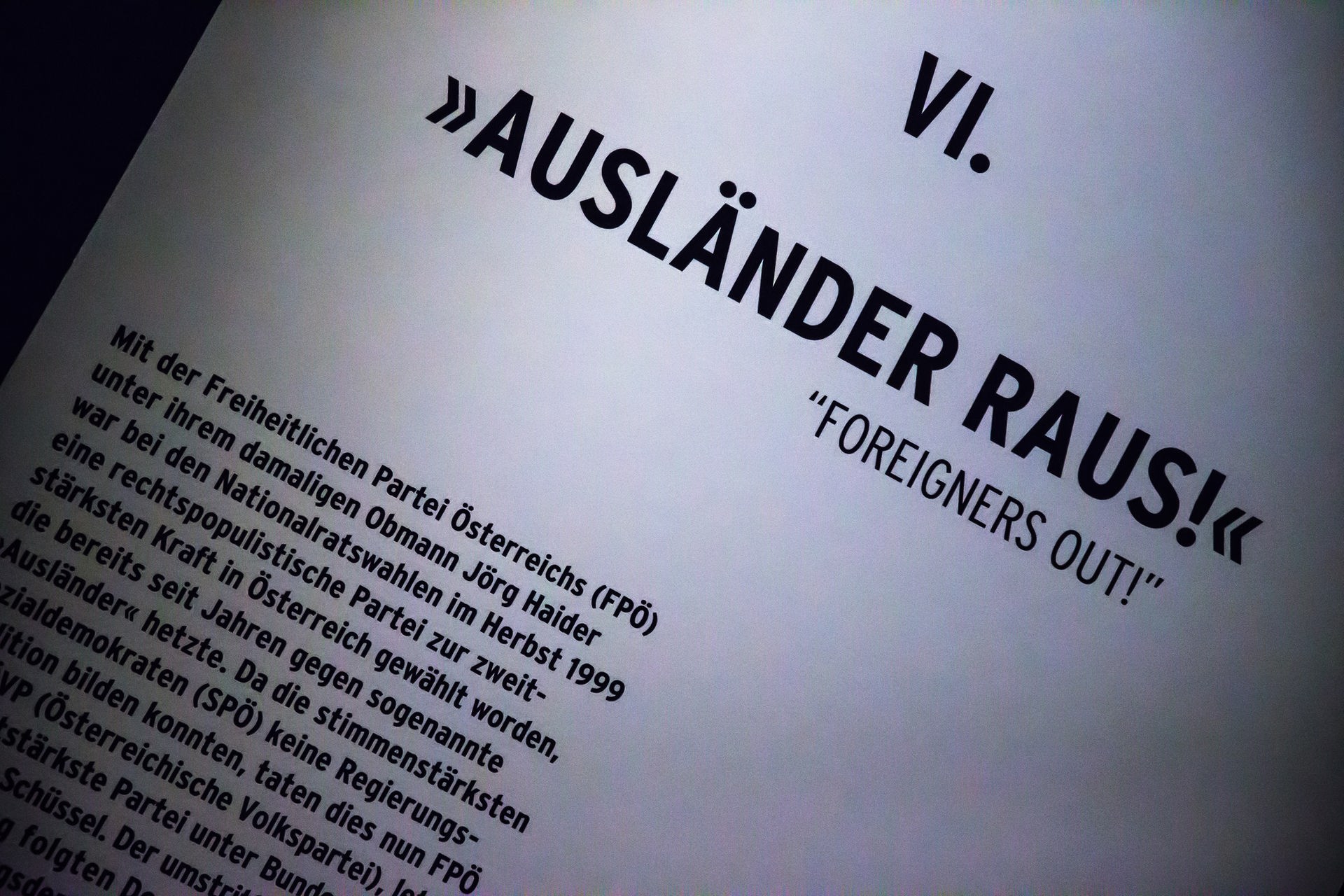

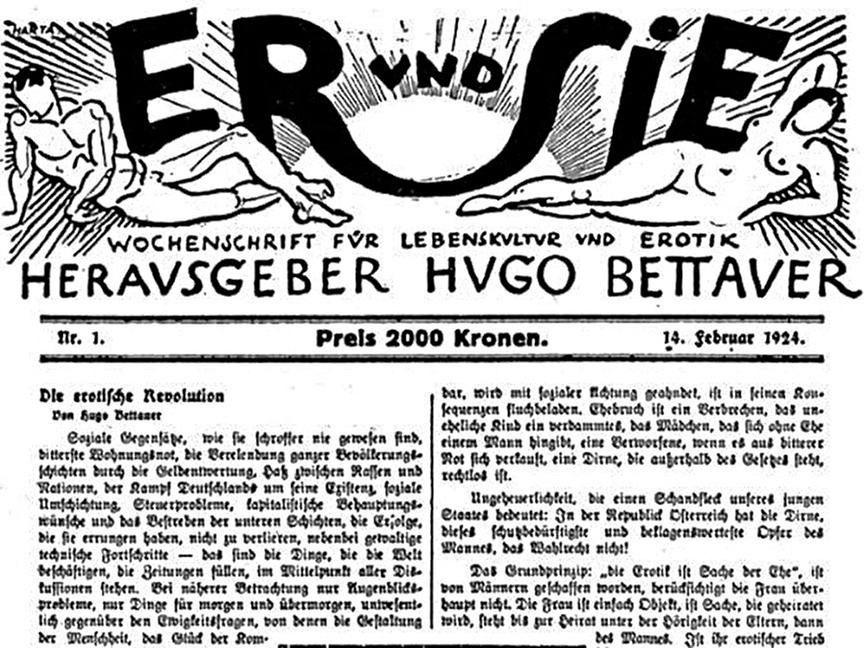

Im christlich-sozialen und vor allem im rechtsextremen Lager schlug die Empörung rasch in Gewalt um. Mehrere Vorstellungen wurden von Nationalsozialisten gestört, die Besucher angriffen und Rauchbomben in den Kinosälen zündeten. Als Herausgeber von Zeitschriften, in denen er Sexualaufklärung betrieb und sich unter anderem für ein modernes Scheidungsrecht und das Recht auf Abtreibung einsetzte, war Bettauer für jene Kreise bereits zuvor ein Feindbild gewesen. Am 10. März 1925 wurde er in seinem Büro in der Wiener Lange Gasse durch Schüsse schwer verletzt und starb zwei Wochen später im Krankenhaus.

Breslauer distanzierte sich bereits nach der Premiere von seinem Werk. Offiziell nicht wegen der Kritik an seinem Film und Bettauers Vorlage, sondern wegen der technischen Minderwertigkeit der zahlreichen Filmkopien, die in aller Eile hergestellt worden waren. Für den gebürtigen Wiener, der seine Karriere als Schauspieler begonnen hatte, war es der letzte Film. 1940 trat er der NSDAP bei. Doch auch die Anbiederung an das NS-Regime brachte die Karriere nicht mehr in Gang. Breslauers Versuche, als Drehbuch- und Romanautor zu reüssieren, scheiterten; er starb 1965 in Armut. Jenbach wurde 1941 von den Nazis ins Minsker Ghetto deportiert, wo sie umkam.

Das Schicksal eines der Hauptdarsteller, des deutschen Schauspielers Johannes Riemann, nahm indes eine gänzlich andere Wendung. Im Film spielte er den Juden Leo Strakosch, der unter falscher Identität nach Wien zurückkommt und subversive Aktionen gegen das Ausweisungsgesetz startet. In der NS-Zeit machte Riemann Karriere, wurde NSDAP-Mitglied und erhielt den Ehrenitel „Staatsschauspieler“. Während des Zweiten Weltkriegs trat er unter anderem vor dem Wachpersonal des Konzentrationslagers Auschwitz auf.

Filmarchiv Austria

Filmarchiv Austria Filmarchiv Austria

Filmarchiv Austria

Filmarchiv Austria

Filmarchiv Austria

Filmarchiv Austria

Filmarchiv Austria

Filmarchiv Austria

Filmarchiv Austria

ORF.at/Carina Kainz

ORF.at/Carina Kainz

ORF.at/Carina Kainz

ORF.at/Carina Kainz

ORF.at/Carina Kainz

ORF.at/Carina Kainz ORF.at/Carina Kainz

ORF.at/Carina Kainz ORF.at/Carina Kainz

ORF.at/Carina Kainz ORF.at/Carina Kainz

ORF.at/Carina Kainz ORF.at/Carina Kainz

ORF.at/Carina Kainz

ORF.at/Carina Kainz

ORF.at/Carina Kainz ORF.at/Carina Kainz

ORF.at/Carina Kainz ORF.at/Carina Kainz

ORF.at/Carina Kainz ORF.at/Carina Kainz

ORF.at/Carina Kainz ORF.at/Carina Kainz

ORF.at/Carina Kainz ORF.at/Carina Kainz

ORF.at/Carina Kainz ORF.at/Carina Kainz

ORF.at/Carina Kainz ORF.at/Carina Kainz (Repro)

ORF.at/Carina Kainz (Repro) ORF.at/Carina Kainz

ORF.at/Carina Kainz ORF.at/Carina Kainz

ORF.at/Carina Kainz

Public Domain

Public Domain

Filmarchiv Austria

Filmarchiv Austria Filmarchiv Austria

Filmarchiv Austria Public Domain

Public Domain