www.picturedesk.com/Interfoto/awkz

www.picturedesk.com/Interfoto/awkz

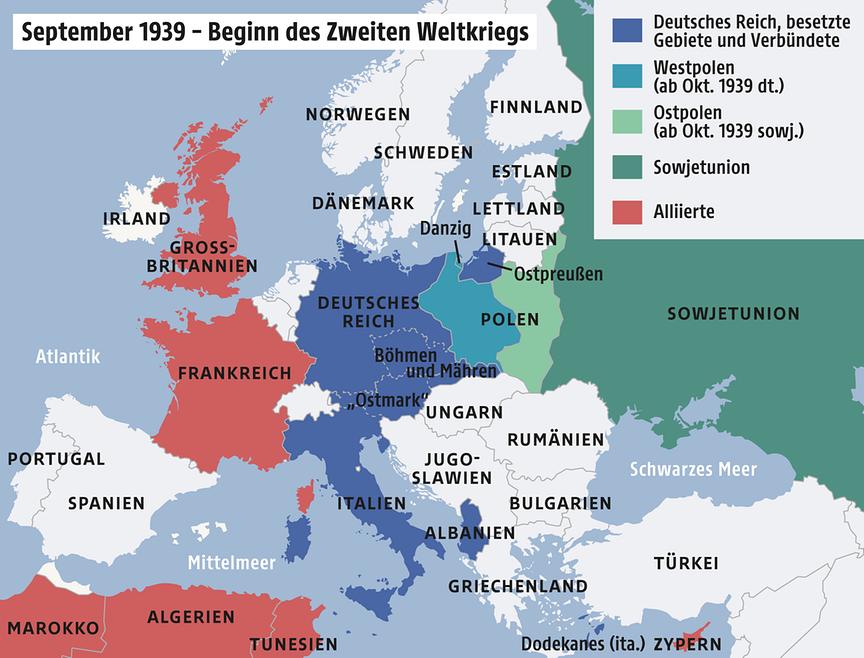

Polens Trauma, Europas Verhängnis

www.picturedesk.com/Interfoto/awkz

Adolf Hitler hatte am Tag des Kriegsbeginns bei seiner Rede vor dem Reichstag, die in den Radioempfängern des Deutschen Reichs zu hören war, die Notwenigkeit von Konsequenzen wegen angeblicher Grenzverletzungen der Polen verkündet. Erst spät fielen in der 35-minütigen Rede die Worte, die heute emblematisch stehen für den Kriegsausbruch: „Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen! Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten.“ Der sechs Jahre dauernde Zweite Weltkrieg mit mindestens 60 Millionen Toten, 35 Millionen Verwundeten und nicht abzuschätzenden materiellen Verlusten hatte begonnen.

Hitler vor dem Reichstag

Ein Zeitzeuge, der dem ORF im Jahr 2008 seine Eindrücke von der NS-Zeit schilderte, war der Wiener Fredi Schreiber. Er war sieben Jahre alt, als Nazi-Deutschland Polen überfiel. Schreiber stammte aus einer „gut situierten jüdischen Familie“ aus Wien-Ottakring. Nach dem „Anschluss“ war die unbeschwerte Kindheit schlagartig vorbei. Fortlaufend war die Familie von da an Demütigungen ausgesetzt, das Geschäft des Vaters wurde „arisiert“, die Familie in die Wiener Judengasse zwangsübersiedelt.

„Die Innenstadt war wie ein Ghetto“

Im Jahr des Kriegsausbruchs konnten Schreibers ältere Geschwister mit einem Kindertransport nach England das Land verlassen. „Mein kleiner Bruder und ich – mein Bruder hat Hans geheißen – konnten nicht mehr weg aus Wien.“ Der kleine Bruder sollte den Krieg nicht überleben. Die Familie war nur noch Verboten unterworfen, so Fredi Schreiber. „Das war damals in Wien, in der Inneren Stadt, wie ein Ghetto.“

Kindheit während des Kriegs

Kriegsbegeisterung gab es laut anderen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen auch nicht in den nicht jüdischen Teilen der Bevölkerung. Die Stimmung nach dem Ausbruch des Weltkriegs 1939 sei eher bedrückt gewesen, so Grete Eber. Die Tochter eines 1935 verhafteten Sozialisten erzählte dem ORF schon 1987, wie sie vom Kriegsbeginn erfuhr. Nazi-Deutschland hatte wenige Stunden zuvor den Überfall auf Polen begonnen.

Mehr Besorgnis als Begeisterung

Eberl war damals als junge Frau bei Siemens angestellt. Die Belegschaft musste sich im Speisesaal versammeln, wo Hitler in einer Radioansprache bei der Kundmachung des Kriegsbeginns zu hören war. „Da bin ich in die Garderobe runtergegangen und habe geweint“, so Eberl. Sie habe nicht gesehen, dass sich Leute über den Kriegsausbruch freuten. Man habe sich die jungen Soldaten angeschaut, die mit dem Viehwaggon zur Front fuhren. „Da war keine Begeisterung. Ich habe es nicht gesehen.“

Eberl: „Ich habe geweint“

Laut dem Historiker Florian Wenninger von der Universität Wien gab es zu Beginn des Zweiten Weltkriegs keine Freude über den Kriegsausbruch in der Bevölkerung. „Die allgemeine Stimmung ist geprägt von Besorgnis, dominiert von der Hoffnung, dass das möglichst ohne gröbere Verluste abgeht“, so Wenninger im Interview mit ORF.at. Die Besorgnis habe sich zur Angst gesteigert, als klar gewesen sei, dass der Krieg keine rein deutsch-polnische Auseinandersetzung bleiben würde. Erst mit den Erfolgen der Wehrmacht in Polen und später Frankreich sei die Zustimmung gewachsen.

www.picturedesk.com/Everett Collection

www.picturedesk.com/Everett Collection

www.picturedesk.com/SZ-Photo/Scherl

www.picturedesk.com/SZ-Photo/Scherl APA/ORF.at

APA/ORF.at

www.picturedesk.com/SZ-Photo/Scherl

www.picturedesk.com/SZ-Photo/Scherl www.picturedesk.com/akg-images

www.picturedesk.com/akg-images www.picturedesk.com/Interfoto/awkz

www.picturedesk.com/Interfoto/awkz

ORF.at

ORF.at

www.picturedesk.com/SZ-Photo/Scherl

www.picturedesk.com/SZ-Photo/Scherl picturedesk.com/Zuma/Anna Ferensowicz

picturedesk.com/Zuma/Anna Ferensowicz picturedesk.com/akg-images/Urs Schweitzer

picturedesk.com/akg-images/Urs Schweitzer

AP/Julien Bryan

AP/Julien Bryan

www.picturedesk.com/Everett Collection

www.picturedesk.com/Everett Collection

AP

AP