Man muss es nicht so überspitzt darstellen wie der Journalist Hellmut Andics, der schon vor vielen Jahrzehnten die Pläne des Kremls um 1945 als Fortsetzung des „zaristischen Imperialismus“ für den Donauraum der 1870er Jahre deuten wollte (Stichwort: Wiederherstellung unabhängiger Kleinstaaten von 1918, die dann alle in der russischen Einflusssphäre standen). Doch wie auch schon die Forschungen von Stefan Karner und Peter Ruggenthaler zur „sowjetischen Österreich-Politik“ belegen, habe Josef Stalin schon seit 1941 die Idee gehabt, Österreich als unabhängigen Staat wiederherzustellen: „Er wollte eine Aufteilung des ‚Großdeutschen Reiches‘, Deutschland nachhaltig schwächen und die Schaffung eines größeren Machtfaktors (etwa in Form eines süddeutschen Staates) in Mitteleuropa, wie dies die Briten planten, verhindern.“

Kein Comeback für Minimonarchie

Winston Churchills Pläne für eine katholisch-süddeutsche Föderation, wie er sie gegenüber dem in Kriegstagen stets umtriebigen Otto von Habsburg noch im Spätsommer 1944 in Quebec formuliert hatte, waren neben der geplanten Schwächung eines wiedererstehenden Deutschlands von einer ganz anderen Überzeugung getragen. „Jedermann ist sich im Klaren, oder zumindest jeder vernünftige Mensch, dass ein Österreich, wie es vor dem Jahr 1938 bestand, allein nicht mehr bestehen könne“, legte Habsburg in seinen Erinnerungen Churchill in den Mund. Als Conclusio zu diesem Gespräch hielt Habsburg, der im April 1940 in einem Interview mit der „Daily Mail“ noch von einer Miniauferstehung einer Mitteleuropaföderation mit Erinnerungen an die Monarchie geträumt hatte, fest: „Ich habe mich dazu durchgerungen, die süddeutsche Lösung als ein notwendiges Übel zu betrachten. Für uns sei die Verbindung nach dem Westen eine Lebensbedingung, um unsere Allianz mit England zu einer Realität werden zu lassen.“

Auf der Konferenz von Jalta im Februar 1945 war jedenfalls von einer Donauföderation keine Rede mehr. Und Churchills Idee, Wien vor den Russen über eine Operation von der Adria her zu erreichen, hatte keine Zustimmung der westalliierten Stabschefs gefunden.

Stalins Österreich-Plan

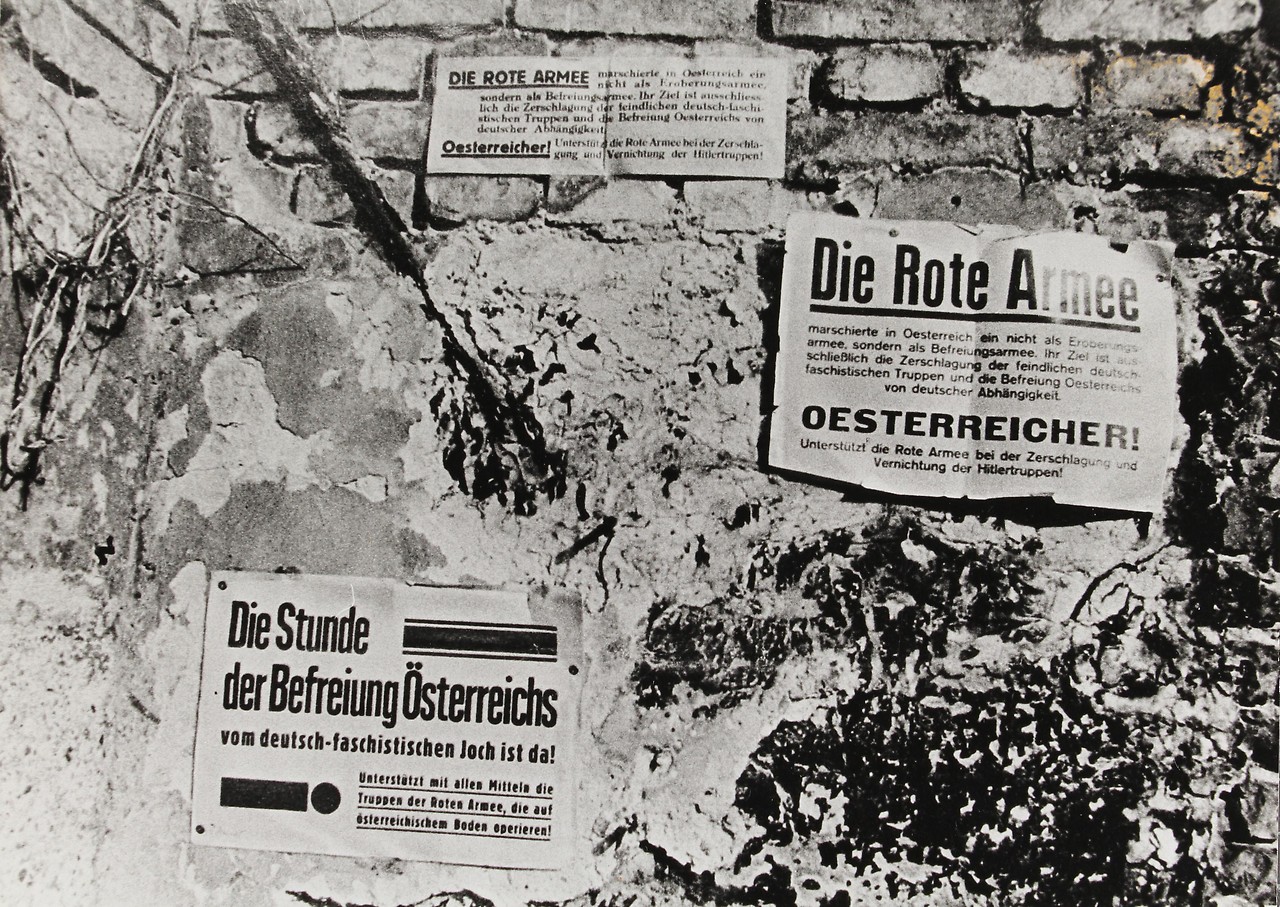

„Mit dem Einrücken der Roten Armee auf österreichisches Territorium im Burgenland am Gründonnerstag, dem 29. März 1945, entschied sich Stalin jedoch, in Österreich eine provisorische österreichische Regierung nach dem Prinzip der Drittelparität (ein Drittel Kommunisten, ein Drittel Sozialisten, ein Drittel Bürgerliste) einzusetzen. Stalin ging damit einseitig vor und stellte die Westalliierten vor vollendete Tatsachen“, schreiben Karner und Ruggenthaler.

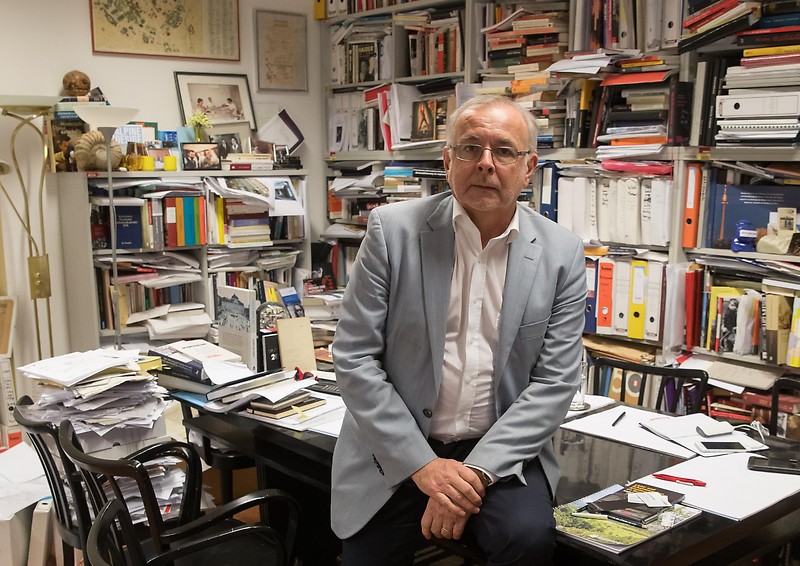

Hätte ein schnelleres Vorrücken der Westalliierten nach Österreich eine andere Österreich-Konstruktion nach 1945 gebracht, fragten wir aus aktuellem Anlass auch den Zeithistoriker Oliver Rathkolb: „Ich bin mir der schrecklichen Vergewaltigungswellen und Plünderungen von betrunkenen Rotarmisten in Ostösterreich bewusst, aber staatspolitisch betrachtet ist die Sowjetunion Österreich in einer Weise entgegengekommen wie kein Alliierter im Westen.“ Man sei ohne jede Debatte über Entschädigung oder Entnazifizierung innerhalb weniger Wochen bereit gewesen, eine provisorische Staatsregierung zu implementieren – das ganze Interview mit Rathkolb in science.ORF.at.

Die amerikanische und britische Politik dieser Zeit hätte für Österreich so etwas wie einen totalen „Shut-down“ vorgesehen: „Keine politischen Parteien, nicht einmal Widerstandsgruppen waren zugelassen, keine Medien, alles wird unter totale militärische, alliierte Kontrolle gestellt, und dann schaut man sich in den nächsten Monaten und Jahren in Ruhe an, wer bekommt eine Zeitungslizenz, welche Partei wird zugelassen, wann wird gewählt.“ In Deutschland habe man ja im Vergleich zu Österreich zunächst auf regionaler Ebene mit eingesetzten Verwaltungen, mit Regionalwahlen und erst 49 mit einer Gesamtkonzeption begonnen.

„Einen Kleinstaat mit ein bisschen Lebensfähigkeit füllen“

„Von der Seite betrachtet war es eigentlich besser, dass die Amerikaner nicht so weit gekommen sind“, so Rathkolb, der daran erinnert, dass man die „Soldateska“ mit Plünderungen und Vergewaltigungen, wenn auch in kleinerem Umfang, auch auf der Seite der Westalliierten finde. Für die österreichische Staatswerdung habe die Sowjetunion die „progressiveren Modelle“ gehabt.

Der Umgang mit Österreich, und hier widerspricht er dem Zarismusvergleich von Andics, unterscheide sich sehr von dem der Sowjets mit Ungarn, Tschechoslowakei und Jugoslawien. Das zentrale Ziel der Sowjets sei gewesen, Österreich zunächst mal raus aus Deutschland zu lösen, einen Kleinstaat zu etablieren, „ein bisschen mit Lebensfähigkeit zu füllen – alles andere wird sich weisen“. Die Befürchtungen in London und Washington, dass es nach dem 27. April einen kommunistischer Putsch und eine kommunistische Staatsregierung geben würde, „hätten sich ja nicht bewahrheitet“.

Bücher zum Thema

- Hellmut Andics, Die Insel der Seligen. Österreich von der Moskauer Deklaration bis zur Gegenwart

- Stefan Karner, Der erste Schritt auf dem langen Weg zum Staatsvertrag. Sowjetische Überlegungen zum Staatsaufbau 1945/46

- Oliver Rathkolb, Die paradoxe Republik: Österreich 1945 bis 2015

Aus heutiger Sicht ist es für Rathkolb wirklich erstaunlich, wie sich ein Österreich-Patriotismus aus einem bestenfalls pragmatischen Österreich-Begriff von 1945 heraus entwickelt habe.

„Wenn ich daran denke, dass es Ende der 1950er Jahre Umfragen gab, wo mehr als 40 Prozent der Befragten Österreicher und Österreicherinnen sich eigentlich kulturell als Deutsche fühlten, und dass es dann doch gelungen ist, ab ungefähr Mitte der 1960er Jahre diese Verbindung herzustellen zwischen sozialem, ökonomischem, politischem Fortschritt, Aufstieg und einer kleinösterreichischen Identität“, erinnert Rathkolb.

Für Rathkolb ist diese Österreich-Identität umso überraschender, bedenke man, mit welcher geradezu pandemischer Wucht die Turboglobalisierung über uns hereinbricht: „Und die Österreich-Identität ist ja auch so eng und stark geworden, dass sich die Österreicher mit der europäischen Union und der europäischen Identität schwertun. Europa ist eigentlich etwas Pragmatisches, es ist gut für den Handel, gut für den Tourismus, aber der Weg nach Europa ist noch ein sehr sehr langer.“

Kurzdoku zur Zweiten Republik

Am 27. April 1945 wurde die Zweite Republik mit Karl Renner an der Spitze der provisorischen Regierung proklamiert – der Zweite Weltkrieg war noch nicht vorbei.

Ein pragmatischer Österreich-Begriff

1945 sei jedenfalls der Begriff von Österreich etwas sehr Pragmatisches gewesen, nicht zuletzt beim ersten Kanzler der Republik, Karl Renner, erinnert Rathkolb: „Da gibt es so was wie einen österreichischen, opportunistischen, funktionalen Österreich-Patriotismus, in dem Sinn, dass es besser ist, sich jetzt als Kleinösterreicher zu bekennen denn als Deutscher, um nicht für den Krieg verantwortlich gemacht zu werden.“

Renner würde sich im Schatten seiner noch nicht so weit zurückliegenden großdeutschen Ideen selbst vor den eigenen Beamten noch winden, den Österreich-Begriff zu verwenden. „Renner kommt zu einem sehr pragmatischen Österreich-Begriff, der aber wenig mit Inhalt gefüllt ist, außer dass wir nicht das Preußische sind“, so Rathkolbs Conclusio.

Zentraler Motor für die Österreich-Ideologie sei nicht zuletzt der Kommunist Ernst Fischer gewesen, der seine Abgrenzung des österreichischen Volkscharakters bis weit ins 18. Jahrhundert zurück ansiedelte. Mit Fischers Ausführungen zu Österreich hätten sich auch die Mitglieder der gerade erst gegründeten ÖVP identifizieren können – und Fischer gehörte als Kulturminister und Minister für die „Volksaufklärung“ der ersten Provisorischen Staatsregierung von Renner an.

Die Moskauer Deklaration und die Folgen

Mit der Moskauer Deklaration 1943, so Rathkolb, hätten die Alliierten schon einen prägenden Anteil für ein Bild von Österreich nach dem Krieg gehabt. „Wobei die Alliierten schon ein bisschen mit der Idee gespielt haben, mit dieser Erklärung auch großen Breitenwiderstand zu initiieren. Das ist aber nicht passiert. Das muss man sich auch vor Augen halten, trotz vieler, zahlreicher, furchtbar blutiger und missglückter alliierter Operationen, etwa mit Fallschirmspringern. Die meisten dieser Aktionen sind schiefgegangen. Und viele sind auch wegen Denunziation durch die lokale Bevölkerung gescheitert“, erläuterte der Zeithistoriker.

Eine breite Österreich-Idee, die sich als eine Art von emotionaler Basis für einen großen Widerstand geeignet hätte, die sei in den Kriegstagen jedenfalls nicht entstanden. „Die Österreich-Idee ist etwas Pragmatisches; es zahlt sich einfach langfristig politisch besser aus, das merkt man auch in den Kriegsgefangenenlagern.“

Am Ende speise sich diese Idee eben auch aus der Haltung „Wir sind nicht Preußen“. Die Inhalte seien sehr diffus und rückwärtsgewandt: „Wenn man heute Ernst Fischer liest, glaubt man, man hat eine Broschüre der Vaterländischen Front vor sich. Es ist doch ein langer Weg zu einer mehr mit Inhalt gefüllten Österreich-Ideologie.“