Dabei hatte die traditionell im März und Oktober vor der Umstellung zurück auf Normalzeit geführte Diskussion schon die Abschaffung der Zeitumstellung eingeläutet. Losgetreten wurde das Aus durch eine EU-weite Onlineumfrage. Bei dieser hatten sich 84 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegen die Zeitumstellung ausgesprochen. Die meisten votierten 2018 für eine dauerhafte Sommerzeit. 4,6 Millionen Antworten, davon allein drei Millionen aus Deutschland, gingen ein – ein Rekord, aber immer noch weniger als ein Prozent der EU-Bürger.

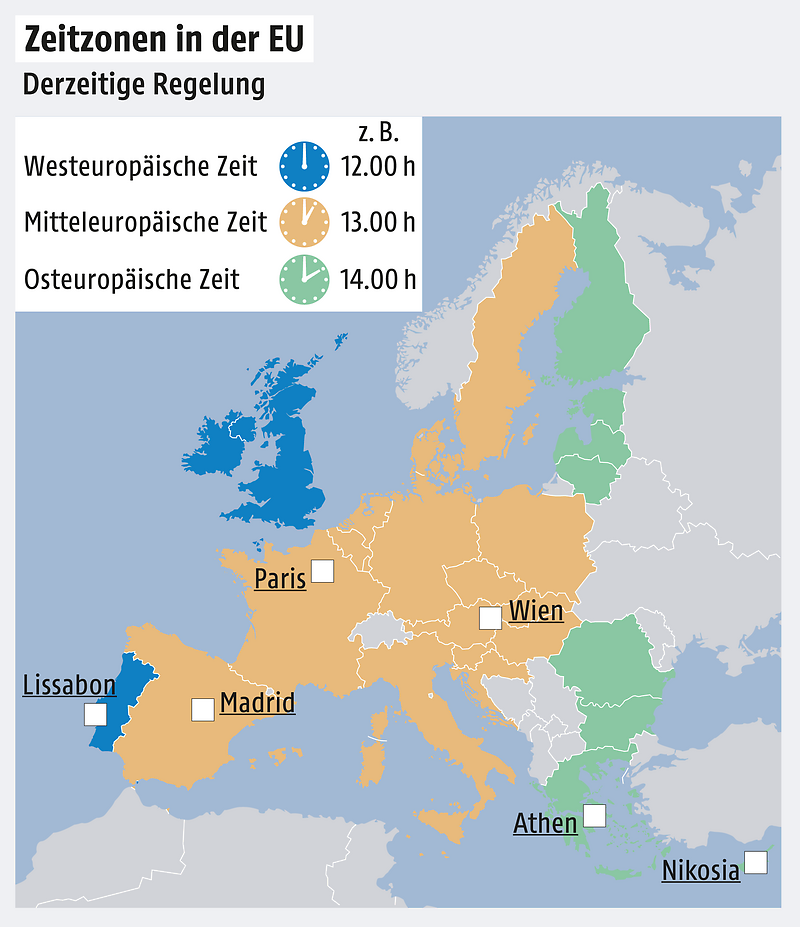

Das Europaparlament hatte im März 2019 nachgezogen und mit großer Mehrheit für die Abschaffung der Sommerzeit per 2021 gestimmt – oder ein Jahr später, wenn es Schwierigkeiten für den Binnenmarkt geben sollte. Dem müssten die Mitgliedsstaaten jedoch mehrheitlich zustimmen, damit es Realität werden kann. Nach wie vor diskutieren die Staaten über die konkrete Umsetzung. Kernproblem dabei ist, dass einige Länder lieber die Sommerzeit, andere die Normalzeit behalten wollen – Österreich etwa will bei der Sommerzeit bleiben. Ziel – zumindest für Mitteleuropa – sei eine einheitliche Zeitzone, um Nachteile für den Handelsverkehr zu vermeiden.

Abstimmung in weite Ferne gerückt

Da sich sowohl die Europäische Union als auch die Länder aber zurzeit mit wichtigeren Themen beschäftigen müssen, liegt der Ball immer noch beim EU-Ministerrat, der die Abschaffung der zweimal jährlichen Zeitumstellung das letzte Mal im Juni 2019 beraten hat, zuständig sind die Verkehrsminister. Eine Abstimmung ist mittlerweile in weite Ferne gerückt. Aktuell teilte die französische Ratspräsidentschaft mit, dass man nicht vorhabe, das Thema auf die Agenda zu setzten. Frankreich hat noch bis Ende Juni turnusgemäß den Vorsitz unter den EU-Ländern inne.

Die Zeitumstellung

Die Uhren werden in Österreich jedes Jahr am letzten Sonntag im März um 2.00 Uhr (MEZ) auf 3.00 Uhr (MESZ) vorgestellt. Am letzten Sonntag im Oktober werden die Uhren von 3.00 Uhr (MESZ) auf 2.00 Uhr (MEZ) zurückgestellt.

In der gesamten EU wurde bisher am letzten März-Sonntag an der Uhr gedreht – und am letzten Sonntag im Oktober wieder zurück. Eingeführt wurde die Sommerzeit 1973 in Europa anlässlich der Ölkrise und mit dem Hintergrund, Energie zu sparen. Mit der Zeitverschiebung sollte eine Stunde Tageslicht für Unternehmen und Haushalte gewonnen werden. Frankreich machte damals den Anfang.

Umstellung kann zur Belastung werden

Österreich beschloss die Einführung erst 1979 wegen verwaltungstechnischer Probleme und weil man eine verkehrstechnische Harmonisierung mit der Schweiz und Deutschland wünschte. Diese beiden Länder führten die Sommerzeit erst 1980 ein. Allerdings gab es in Österreich bereits im Ersten Weltkrieg schon einmal die Sommerzeit. Im Jahr 1916 galt sie für die Monarchie vom 1. Mai bis 30. September, wurde dann aber wieder eingestellt. Ein zweiter – auf Dauer erfolgloser – Versuch wurde in den Jahren 1940 bis 1948 unternommen.

Kritikerinnen und Kritiker der Zeitumstellung führen an, dass diese ihren ursprünglichen Zweck gar nicht mehr erfülle und der wirtschaftliche Nutzen nicht erkennbar sei. Vielmehr nehme man eine unnötige Belastung für den Biorhythmus in Kauf, die zu Müdigkeit und Schlappheit sowie Schlafstörungen und Appetitlosigkeit führen könnte. Fachleute raten empfindsamen Menschen deswegen, in den Tagen vor der Umstellung früher als gewohnt ins Bett zu gehen – am Samstag sollte es etwa eine Stunde früher sein. Nach einigen Tagen dürfte sich bei Betroffenen der Biorhythmus wieder einpendeln.

USA auf Weg zu permanenter Sommerzeit

Viele Länder außerhalb Europas haben die Umstellung unterdessen abgeschafft bzw. streben das an. In den USA etwa hat der Senat in der vergangenen Woche jedenfalls dafür gestimmt, dass die Sommerzeit dauerhaft eingeführt wird. Bei Zustimmung im Repräsentantenhaus würde das im November 2023 in Kraft treten. Es ist aber unklar, ob es eine Mehrheit dafür gäbe und ob US-Präsident Joe Biden ein entsprechendes Gesetz unterzeichnen würde. Ein absehbarer Vollzug ist also – ähnlich wie in Europa – überhaupt nicht sicher.

Da die Abschaffung der alljährlichen Zeitumstellung weiter in Brüssel auf Eis liegt, muss die Sommerzeitumstellung übrigens im Ministerrat auch weiterhin als Formalakt prolongiert werden. Aus gesetzlichen Gründen ist das jeweilige Datum für Beginn und Ende der Sommerzeit festzulegen und zu veröffentlichen. Ein entsprechender Verordnungsentwurf für 2022 bis 2026 wurde von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) im Ministerrat Mitte Februar vorgelegt und beschlossen.