„Superlustig, einen Klimagipfel in einem Polizeistaat zu haben, gesponsert von Coca-Cola“, fasste die Aktivistin und Autorin Naomi Klein die Vorwürfe aus der Klimabewegung kürzlich zusammen. In einem Artikel für „The Intercept“ schrieb sie zudem: Kritisierte vergangenes Jahr die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg noch das „Blablabla“ der Klimakonferenz, sei es heuer „Blut Blut Blut“, das es zu verurteilen gelte.

„Das Blut der rund 1.000 Demonstranten, die von den ägyptischen Streitkräften massakriert wurden, um die Macht des derzeitigen Herrschers (Präsident Abdel Fattah al-Sisi, Anm.) zu sichern. Das Blut derer, die weiterhin ermordet werden. Das Blut derer, die auf der Straße verprügelt und in den Gefängnissen gefoltert werden, oft zu Tode.“ In Ägypten, in einem Land des Scheinklimaschutzes, würden die einzigen, die sich wirklich für die Zukunft des Planeten einsetzen, ihr Dasein in dunklen Gefängniszellen fristen, so Klein. Klimaschutz und Menschenrechte seien jedoch untrennbar miteinander verbunden.

Thunberg bleibt Konfernz fern

Thunberg selbst kündigte an, nicht zur Konferenz zu kommen. „Ich fahre aus vielen Gründen nicht zur COP27, aber der Raum für die Zivilgesellschaft ist in diesem Jahr extrem begrenzt“, sagte sie am Sonntag. Auf Twitter hatte sie zuvor Solidarität mit „politischen Gefangenen“ in Ägypten bekundet.

Die COP-Konferenzen würden größtenteils als Gelegenheit für Menschen in Machtpositionen genutzt, Aufmerksamkeit zu erregen, sagte Thunberg weiter. Dabei würden „viele verschiedene Arten von Greenwashing“ eingesetzt. Die Klimagipfel seien „nicht wirklich dazu gedacht, das ganze System zu ändern“, sondern ermutigten stattdessen zu allmählichem Fortschritt, sagte sie. „So wie sie sind, funktionieren die COPs nicht wirklich, es sei denn, wir nutzen sie als Gelegenheit zur Mobilisierung.“

Zahlreiche Menschen festgenommen

Am Wochenende hieß es aus Sicherheitskreisen, dass im Vorfeld der COP27 bereits mindestens 70 Menschen festgenommen wurden. Hintergrund seien Aufrufe zu Protesten am 11. November. Schätzungen zufolge gibt es in Ägypten rund 60.000 politische Gefangene.

Schlechte Klimapolitik in Ägypten

Die Klimawebsite Climate Action Tracker hat der Klimapolitik des COP27-Gastgebers die Note „höchst unzureichend“ gegeben.

Zwar begnadigte Präsident Sisi einige davon kürzlich und kündigte zugleich eine neue „Strategie“ zur Verbesserung der Menschenrechtslage an, Amnesty International bezeichnete diese Maßnahmen jedoch als „Vertuschung“. Die Menschenrechtsorganisation beschuldigte die Regierung, den Klimagipfel als Versuch zu nutzen, ihre schlechte Menschenrechtsbilanz zu beschönigen.

Scharm al-Scheich drohe laut Klein daher zu einer Art „Non-Profit-Streichelzoo“ zu werden. Dort könnten internationale Aktivisten und Geldgeber zwei Wochen über die Nord-Süd-Ungerechtigkeit schreien und Ägypten „als das zeigen, was es ausdrücklich nicht ist: eine freie und demokratische Gesellschaft“. Auch seitens der Organisation Human Rights Watch heißt es, dass Ägypten mit dem Vorsitz ein Bild von Offenheit und Toleranz vermitteln wolle. Und das, obwohl die politische Unterdrückung eine der schlimmsten Krisen im Bereich Menschenrechte seit Jahrzehnten ausgelöst habe.

Proteste nur in getrenntem Bereich

Dazu kommt: Auch die Meinungs- und Versammlungsfreiheit ist in Ägypten stark eingeschränkt. Öffentliche Klimaproteste aus der Zivilgesellschaft sollen Berichten zufolge nur in einer speziell eingerichteten Zone erlaubt sein. Doch selbst zu dieser ist der Zutritt nur mit Akkreditierung erlaubt. Zudem soll keine einzige Menschenrechtsorganisation auf der Akkreditierungsliste stehen.

Ohnehin ist es fast unmöglich, einfach so nach Scharm al-Scheich einzureisen – wird der hauptsächlich aus Hotel- und Strandanlagen bestehende Touristenort doch von Meer, Wüste und einer großen Mauer eingeschlossen und dadurch vom Rest der Welt abgegrenzt.

„Brücke zwischen Globalem Norden und Globalem Süden“

Dass die Klimakonferenz nicht wie in den vergangenen vier Jahren in Europa stattfinde, böte per se zweifellos Potenzial. Mohamed Nasr, der oberste Klimaverhandlungsführer Ägyptens, sprach etwa davon, dass das nordafrikanische Land als „Brücke zwischen dem Globalen Norden und dem Globalen Süden“ fungieren könnte.

Schließlich wird erwartet, dass das ausschlaggebende Thema der diesjährigen Konferenz Klimagerechtigkeit sein wird. Denn während die reichen Industrienationen des Nordens an einem Großteil der Klimakrise Schuld tragen, sind es die Länder des Globalen Südens, die am meisten unter den Folgen wie Überflutungen, steigendem Meeresspiegel, Dürre und Hitze leiden.

Globaler Süden verlangt Klimagerechtigkeit

Je nach Berechnung teilen sich die ersten drei Plätze der weltweit größten Klimasünder China, die USA und die EU. Diese müssten, so die Forderung des Globalen Südens für die heurige Klimakonferenz, endlich für den „loss and damage“ (Verlust und Schaden) aufkommen – und dementsprechend Kompensationszahlungen leisten. Verlangt wird ein Klimafonds, um die am stärksten betroffenen Länder zu unterstützen.

Eine Forderung, die bei der vergangenen Klimakonferenz nicht zuletzt von der EU entschieden zurückgewiesen wurde. Doch bereits vor zehn Jahren versprachen die Industrienationen jährliche Zahlungen in der Höhe von rund 100 Milliarden Dollar (101,4 Milliarden Euro) ab 2020 – eine Zusage, die bis heute nicht eingehalten wurde.

Keine „Klimakonferenz der Worte“ mehr

Die senegalesische Klimaverhandlerin und Vertreterin der Länder des Globalen Südens, Madeleine Diouf Sarr, meinte dazu: „Wir können es uns nicht mehr leisten, eine Klimakonferenz der Worte zu haben.“

Es sei endlich an der Zeit, längst beschlossene Maßnahmen umzusetzen. Ein Blick auf eine weitere Forderung afrikanischer Länder lässt daran jedoch Zweifel aufkommen: Verlangt wird nichts Geringeres, als fossile Energien als „vital“ und „notwendig“ für die Energieversorgung des Kontinents anzuerkennen.

Beratungen zwischen 200 Staaten

Über Forderungen wie diese und Maßnahmen im Kampf gegen die Klimakrise zu beraten, obliegt in den zwei Wochen den Vertretern und Vertreterinnen von knapp 200 Staaten. Die Zeit drängt, waren die vergangenen sieben Jahre doch die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

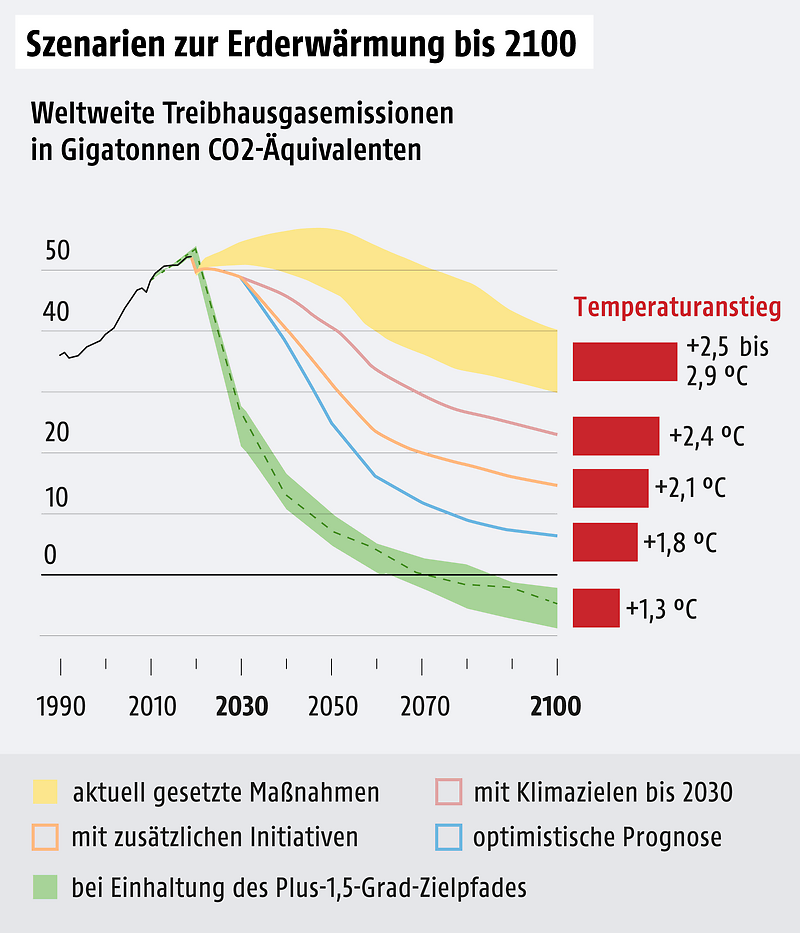

Die weltweiten Emissionen klimaschädlicher Treibhausgase müssen Fachleuten zufolge schon bis 2030 um etwa die Hälfte sinken. Anders sei das auf der UNO-Klimakonferenz in Paris 2015 gemeinsam vereinbarte Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen, nicht zu erreichen. Nach den gegenwärtig vorgelegten Klimaschutzplänen der Staaten würden sie aber sogar weiter steigen.